外於文本?──中國、電影、理論的例外狀態

外於文本?──中國、電影、理論的例外狀態

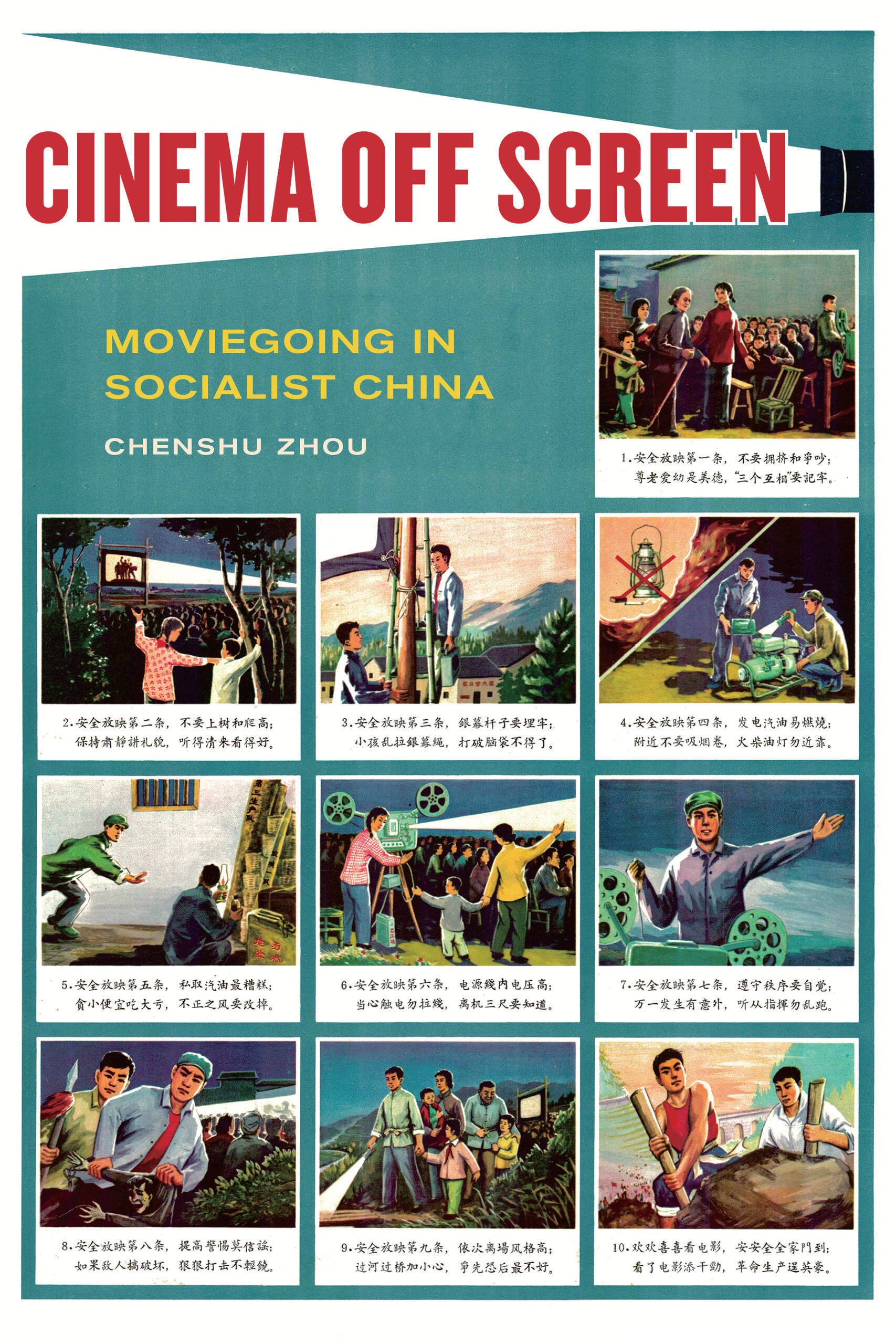

一九七○年代進入學界的電影研究建立了研究影片的典範:透過環境、介面與身體三者的關係,將運動影像的媒體特殊性限制於特定的觀影模態——黑暗的影廳、沁涼的空間、直視的目光、構建情節或經驗的意識等。或許這是方便行事,將種種觀影可能的雜訊過濾掉,才得以達至或多或少相同、可供分析的作品。又或許這是文學研究的遺產:在後/結構的浪潮下,將文本獨立出來揭露世界符號的結構,並得以構築解釋存在的宏大理論。作為研究對象的電影被形構成藝術審美的文本,而觀眾只需要耐心面對影像便能理解其運作。不過,電影的「用途」並不只是娛樂工業而已,而放映影像在大眾媒體當中也總是外溢至各個文化與政治的場域,由體制吸收及挪用。在這點上,電影不僅僅是影片而已。《畫外電影:社會主義中國的觀影》(Cinema Off Screen: Moviegoing in Socialist China, 2021)便透過研究一九四九年後社會主義時期的中國電影放映歷史,來填補論述上的缺席,以及挑戰傳統電影理論的基礎。對於作者周晨書來說,中國電影在理論與歷史上的「例外狀態」事實上可能更能提供我們當下理解影像外溢到其他空間當中的靈感來源。

一九八○年代以來,東亞學者面對西方理論的普及在心態上是矛盾的。一方面,透過西方的概念或理論框架,可以很清楚地於在地脈絡中,分析全球化擴張所產生的徵兆。另一方面,從西方轉置的理論卻好像在東亞思想的發展上成為另外一種精神的殖民狀態,讓西方的形式思維在東方能夠找到材料與例證,並佔據了詮釋的位置與聲量——電影研究當然也不例外。

也因如此,《畫外電影》從美國研究華語電影的先鋒學者皮可維茲(Paul Pickowicz)的提問出發:「『為什麼所有普世的理論都是來自於歐洲或美國? 如果以中國實證研究出發的普世理論套用在歐洲案例上,歐派或美派學者又會怎麼反應? 我猜他們應該半點都不喜歡這種進路』」(頁6)。中國社會主義的電影實踐,不管在媒體特殊性上或時代分野上,都證明了電影、文化和社會之間不是只有一條道路。用露天電影來舉例:在此一時空下的觀影經驗中,電影文本只佔據了次要地位,因為影片劇情沒有觀影作為集體的文化活動來得重要——電影文本本身更受到其他多媒體的展演與框限——放映前的機械架設、幻燈片和搭上響板的解說、影片的意義討論等。《畫外電影》認為中國電影史能夠回應並改寫我們對於電影本體論的認識,並把觀眾真正地放回脈絡當中。畫外的電影——以及觀眾——比畫內的作品來得更重要。

本書分為六章,各別用上了電影研究當中的關鍵字來做為社會主義觀影對於西方概念的回應。第一章是︿空間〉,追溯中國共產黨如何追隨毛澤東對於文藝為「工農兵」服務的理想,收編了都市內的商業戲院,並廣建工人俱樂部,以及在各行政編制下擴編鄉村放映隊。第二章︿勞動〉聚焦在翻山越嶺的放映師如何在報章雜誌上被描寫成理想的階級英雄。第三章︿多媒體〉則是重探了露天電影院的放映模式:幻燈片、政令宣導與隨片講解如何成為觀影經驗當中的主角。第四章︿氛圍〉拿露天電影作為觀影經驗的模型,思考影像如何在放映過程與生活環境兩者相互穿透,更成為某種節慶式的情感媒介,讓眾人一起「看熱鬧」。第五章︿不適〉直接與電影現象學對質,將電影前的身體狀態放在分析的核心,談論戶外放映的種種試煉和觀眾可能的心態。最後一章「銀幕」則是談論了觀眾與影像介面之間的遊戲心態——當人們沒了戲院的位置,那麼幕前幕後的區分便不這麼絕對。曝露放映機器/機制在某些情況下所帶來的疏離效果,在這個場域中可能僅是習以為常的狀態。

有趣的是,《畫外電影》最成功的卻是談論文本最多的︿不適〉一章。在短短的篇幅裡,周晨書描繪了觀影經驗當中的不適如何被轉換成某種革命主體的信念,並與銀幕上的角色相呼應。也就是說,雖然看電影時可能會因為颳風下雨、蚊蟲侵擾、位置擁擠等而造成身體上的不適,但因為看電影本來就在人們生活當中是罕見的娛樂,而在看電影的某種折磨也能當作是鍛鍊身體心智的實踐:「身體忍受不愉快的經驗也能矛盾地成為快樂的來源」(頁143)。銀幕上常常遭受折磨的剛毅、堅強英雄——像是《紅色娘子軍》(1961)的英雌——也可能扮演了對於人們理解自身觀影經驗的重要媒介。「一方面,不適的身體感覺讓觀眾更靠近銀幕上的革命,讓觀眾更能想像身為革命社群的一員與參與其英勇的行徑。另一方面,革命話語使得平庸、日常的感覺也有了意義」(頁152)。

《畫外電影》在書寫上的問題也很明確。許多章節都有大量分析宣言、報章雜誌在文字上的可能涵義,並透過數部劇情片——像是《那人、那山、那狗》(1999)和《浮光掠影:每個人心中的電影院》(2007)裡張藝謀與陳凱歌的短片——來向讀者釐清戶外放映的型態與經驗,反而是實際歷史的重建顯得模糊,「露天放映」的意義也看似曖昧。甚至可以說,正是因為電影在社會主義的脈絡當中不太重要,所以才能夠成為西方電影經驗的反例。此外,當我們把電影拆解成各式各樣的媒體與空間實踐時,雖然能夠繪出個別技藝的系譜學,但是加總而來所形諸的總體意義卻顯得面目全非,像是〈銀幕〉一章雖然說中國脈絡裡布幕有某種可以操控的觸覺、遊戲意涵,但在社會主義的電影實踐當中,此般玩興的地位又是什麼? 作者沒有提出答案,而這也似乎是「中國」做為西方理論對立面的某種尷尬狀態。電影文本當然可以留在畫外,但是如果電影作為分析的範疇沒有某種特異的吸引力,那麼學者為什麼又要從電影出發? 這或許是此類電影或媒體研究必須要面對的重大難題。