少年長大的所以和必然——《牯嶺街少年殺人事件》分場大綱初稿

少年長大的所以和必然——《牯嶺街少年殺人事件》分場大綱初稿

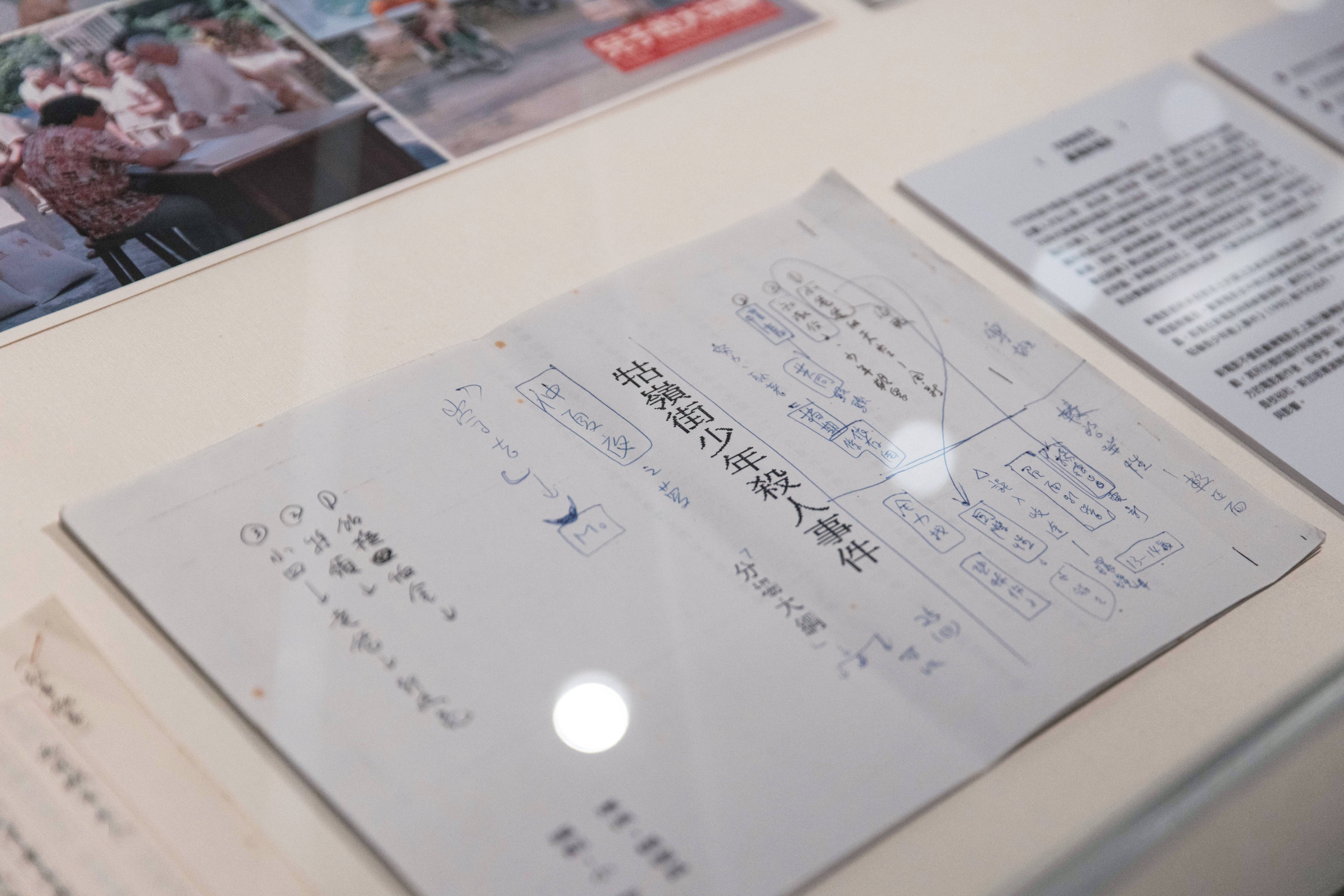

在二○二○年《編劇魂》的〈劇本是如何誕生,又是如何長大〉一文裡,小野曾透露,他手上握有一份未曾面世的《牯嶺街少年殺人事件》(1991,下稱《牯嶺街》)分場大綱初稿,《牯嶺街》上映約三十年後,他方將該份神秘文件捐贈給國家影視聽中心。倘使我們踏入中心於新莊的現址,並走進二樓「顯影.現聲:台灣影視聽文物展」(常設展)展區,便得見輕微發黃,封面處有鋼筆筆跡於其上騷動的它,靜躺在展櫃之中。

小野指出,在遞交大綱的五年後,他才於電影院裡見證曾和楊導一起腦力激盪的內容,包括兩人所共享的「夜間部」成長經驗,以及一同凝縮的「明/暗」對立意象躍登銀幕,並為之泫然。就近翻閱這份《牯嶺街》尚在中影時期的「原廠設定」,雖然片名如昔,但至少就規模觀之,它和現今我們熟知格局宏闊的《牯嶺街》,可謂判若二片。

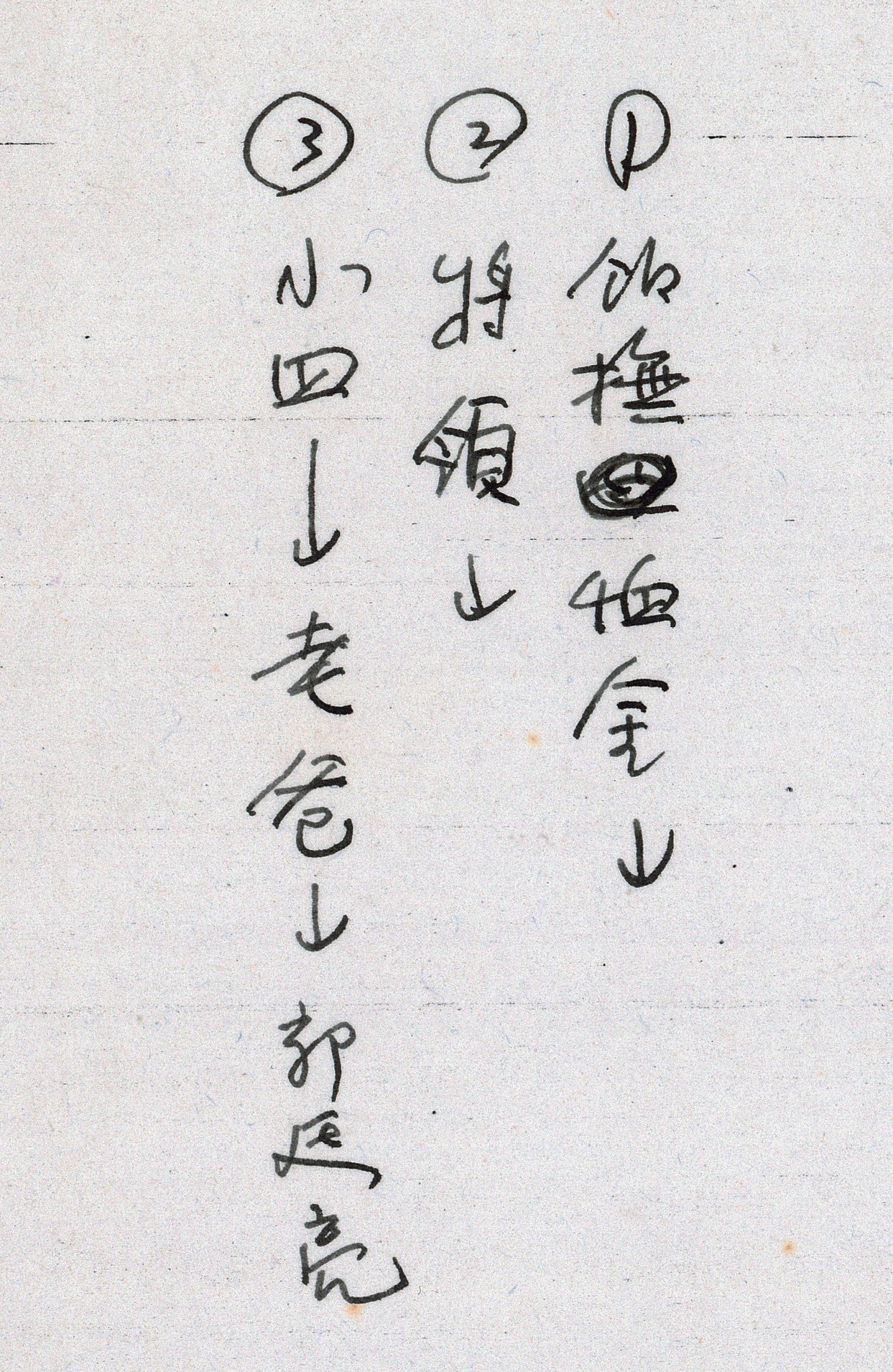

五年之後,除了編劇從小野轉為楊德昌、鴻鴻、楊順清與賴銘堂四人合掛之外,恐怕更讓小野始料未及的,是當年曾想通過此片證明自己也可以是「快手阿德」,能短時間內拍出類型電影的楊德昌,竟來了個戲外的劇情大逆轉——《牯嶺街》不僅「惡名昭彰」地從動念到落成就超過五年光陰,其初始內容一路演化:從僅九十分鐘、二十餘個角色、俐落的六十四場,一發不可收拾地擴編為我們所熟知的,由兩百餘名人物、兩百多個場次構成,光其四小時片長及人物複雜度就讓人印象難滅,可以說相當「任性」的一部台灣電影;或者,更準確地說,一部台灣電影的異數。

小野為該片核心題旨與意象的初心仍在而動容,也這麼論及他見證多年後這位「少年」的誕生與蛻變:「我清楚看到了『田野調查』、『故事選擇』、『人物關係』、『情緒節奏』、『情節發展』、『劇本結構』如何使劇本長大成熟。」然而,除了聽小野重述當年二人的互動,我們或也能直接從這份大綱的字裡行間,謄寫其上的蛛絲馬跡,更進一步洞察這位「少年」的變與不變,窺知楊德昌想透過《牯嶺街》傳遞的核心訊息,以及為達到這個目的,「它」長大的所以和必然。

這從來就不只是一部「青春校園愛情電影」

翻讀這份分場大綱,一如小野在文中所言,確實在表面上,它更接近一部「青春校園愛情電影」的套路與架構——劇本圍繞著主角小四與小明而未有過多支線,從十場前後二人角色的建構到相遇、首次約會的純愛情節;其後感情大幅增溫,甚至可見四小時版所沒有的露骨親吻、做愛橋段;劇情發展至中後段,小四逐漸覺察到小明的複雜而產生諸多猜忌,直至推向最終我們所熟知的「情殺」收尾。

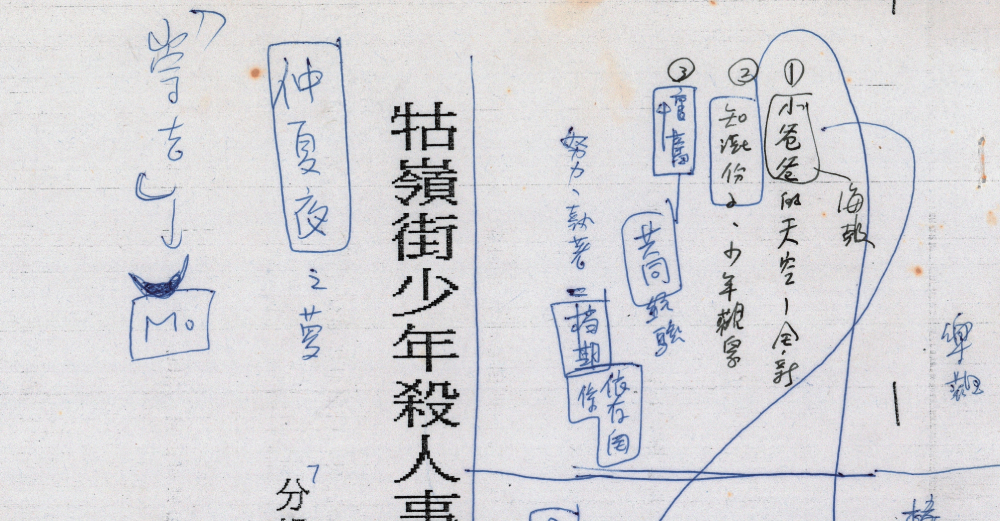

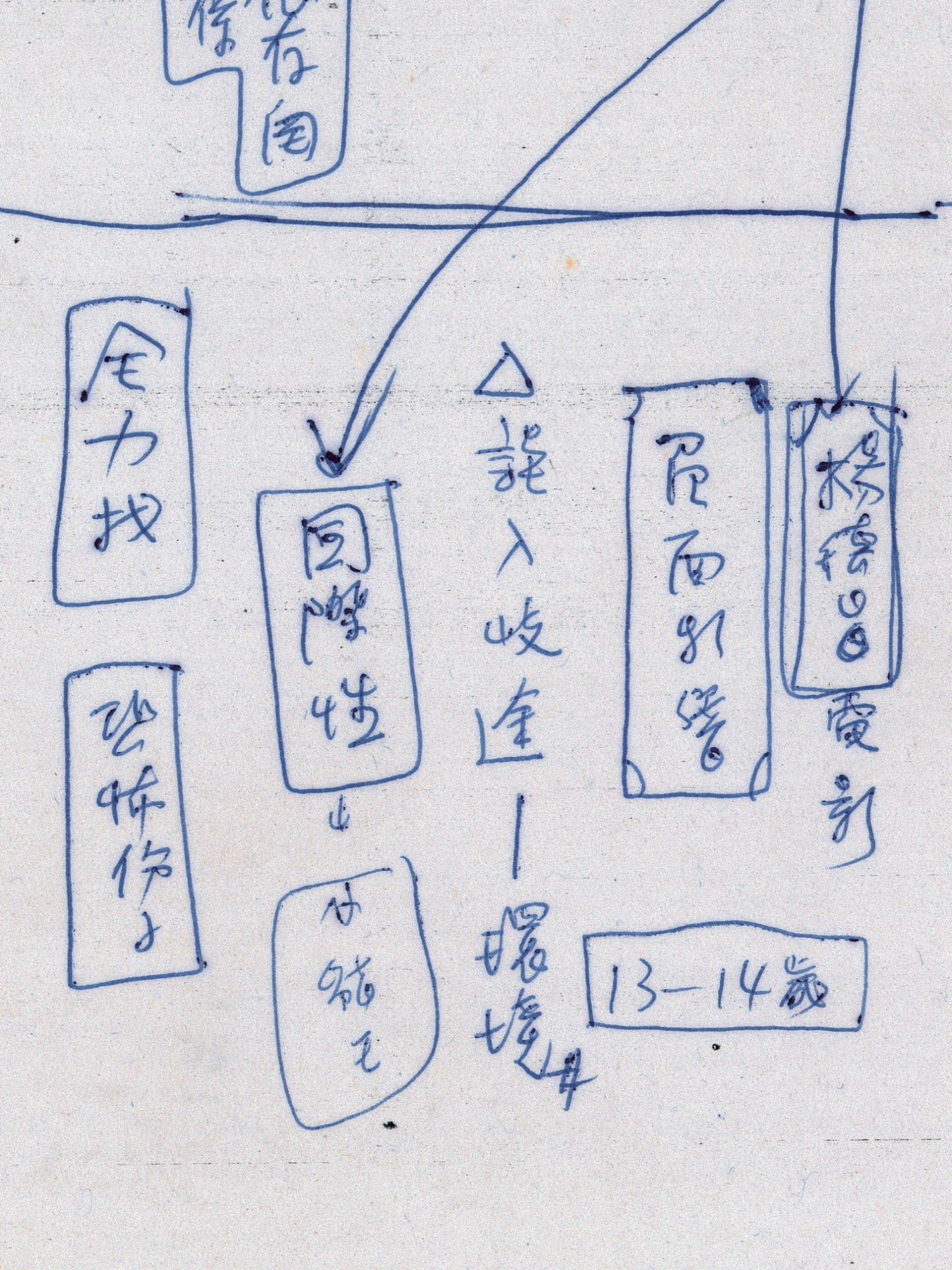

在此份分場大綱封面上流竄的藍黑色鋼筆筆跡,深淺勾勒出的字裡行間,也可窺見當初小野與楊德昌在中影的框架底下,對《牯嶺街》「表/裡」的設想,譬如居中最為醒目的「仲夏夜之夢」字樣可以解讀為對整體氛圍的定調;又譬如片名右半以藍線區隔上下兩塊的手寫筆記,上半以「小爸爸的天空——海報」或許可以推論當時設定的主視覺概念更貼近陳坤厚的該部作品;「知識份子——少年觀察」、「懷舊——共同經驗」等,皆是包裹著「愛情」、「成長」、「校園」糖衣,好讓提案時得為中影內部長官,或上映時為一般大眾較能理解和悅納的參照範本。

但楊德昌終究是楊德昌,他從來都清楚在看似明朗的現實裡,仍藏匿著許多人性的暗角,晃漾著政治與權力的波濤。那麼,在他電影裡有意思的事,自然不僅位在表層,更埋伏在下半手寫筆跡交代的深沉心思裡。

當眼神移向藍色墨水拖曳出的橫線之下,「楊德昌電影」、「負面影響」、「誤入歧途——環境」、「恐怖份子」等字樣,便一一映入眼簾。一反上半銳意營造的懷舊、浪漫氛圍,瞬即翻轉而為另一部質感迥異,但本質上仍更貼近他自己的前作,而非其他導演作品的「楊德昌電影」。幾道逸筆草草,說明了楊德昌要拍這部「青春校園愛情片」的動念不在憶往,仍在針砭現代的沉痾。

從這份分場大綱可見在腳本設定之初,楊德昌就明確界定《牯嶺街》一如一九八六年的《恐怖份子》,讓主角循著貌似與日常無異的迴路,卻一逕通向最終的自殺或殺人結局,蓄意驚愕那些慣常赴電影院尋求浪漫,渴望痴醉其間,以尋求逃遁的觀眾,要他們在冷汗中醒轉:電影理應脫胎自現實,而非脫離現實。而楊德昌認知的現實從來就情節錯綜,危機四伏,明暗俱在。

然而,除了表/裡之差帶來的震撼,從「環境」二字右下角打上的「#」字,可見那約莫是當年所稱的文眼、題標,如今的Hashtag「關鍵字」。楊德昌想做的,自然不只是嚇唬人而已,誠如前作《恐怖份子》中他已努力傳達過的那老話一句,他更希望觀眾意識到,整個時代環境,你與我,都可能是所謂的共犯。

這也從來不只關於單一則的「茅武事件」

若我們進一步把眼光投向大綱封面頁的最左側,還可以發現「小四→老爸→郭廷亮」的黑色墨水筆跡。這個「郭廷亮」乃是出生於雲南省的前中華民國陸軍少校,一九五五年他於孫立人兵變案中被扣上匪諜罪名,並長年遭監禁,歷經死刑、無期徒刑、減刑十五年等判決,後更遭長年軟禁於綠島。

《牯嶺街》電影實際發行於一九九一年七月,郭於同年十一月於籌備孫立人將軍周年忌辰活動後返家途中,落於火車月台的「被自殺」慘劇自然仍未上演。然而,「小四→老爸→郭廷亮」此一箭頭牽連起的三人關係,似也已預寫下郭四個月後的結局。小四父子為愛情或家庭等平凡慾念,一步步走向歧途,捲入複雜的政局風波,直至自我信念晃盪、周身鬼影幢幢,他倆耿直且不會應變的性情,反而未迎來光明結局,卻加速通抵悲劇收場。

如此匿藏於一般咸認相對於現代更「純真」的一九五、六○年代的,實是這樣一顆顆惶惶不安的人心,因為戒嚴仍被封鎖噤聲,而難以為後人所通盤理解來龍去脈的「現實」。楊德昌一路追索探勘的,並非僅為還原建中生情殺的「茅武事件」始末,更有郭廷亮、柏楊等政治受難者受迫害的過往。當站在年近四十的中轉站上,楊方知那是一個被錯解、被化約、與「現代」對立起來只供懷舊的「青春」表象,而他是那樣迫切和飢渴地需要去釐清與解惑,無論於台灣,或於他自己,後來之所以成為後來,在四十年前視野初開、蒙昧仍在之際,即已埋下的種因。

這樣的意圖要由暗轉明,在那樣的年代,實非易事。不過,楊德昌終於耐心等到說這則故事的時機成熟,也就是解嚴之後,當那個被封印或簡化的時代理應可以名正言順地「解壓縮」時,他便不再受拍片速度、片長與類型框架之限,更自立英文名為「Yang and His Gang, Filmmakers」的楊德昌電影公司,籌措經費,藉北藝大教書之便,開發與訓練大批校園學生演員,更獨立且自由地傳遞其所欲表達的初衷,藉此來完成更為寫實立體的時代重建工程。

*********

五年後,《牯嶺街》方從一樁在原始分場大綱上,貌似僅由小四、小明、小馬等私人恩怨構成的故事,不斷還原與增生為後來我們所知的,由大量群落及其關係所組成的龐雜結構。唯有如此,觀眾的著眼點才能從被簡化的時代與愛情主線,正式移轉至造成人性敗壞、純真佚失的系統性原因,重新對焦到複雜的時代底景,以及抽象不可見的政治氛圍之上。

因為這幀分場大綱的出土,我們終能將其與五年後的「少年」兩相對照,並明白它曾經在中影的時間與類型設限下,無法徹底舒展主創者思考的根系,以及對脈絡深廣度的探索,又如何在導演與主創團隊難能可貴的堅持之下,出落為這部任性又罕見的台灣電影異數。

或許,這五年正關乎少年長大的所以和必然,當它曾在既有製片與行銷邏輯底下可能分裂為表裡不一、勉為其難地塞擠至類型框架裡的世故狀態,有一天它也才能既擁有更完熟的思辨沉潛,又更無所畏懼地珍視與再度豁出新電影的血氣方剛。