台灣藝術電影的先驅:王菊金

台灣藝術電影的先驅:王菊金

王菊金

一九四四年生於上海,一九五三年與家人到香港,後來台定居。一九六八年自台灣藝術專科學校美工科畢業後,進入廣告公司就職。一九七三年自組震旦影視公司,以製作廣告與紀錄片為主;曾參與製作數部「芬芳寶島」紀錄片,如《烏魚來的時候》、《台灣的蝴蝶世界》等,並以《烏魚來的時候》獲得金馬獎優等紀錄片(1977)。一九七八年,以《風車》獲得首屆金穗獎最佳 16mm劇情長片。

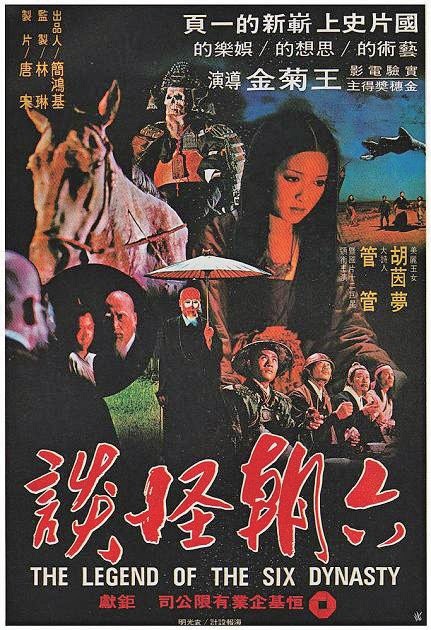

一九七九年,王菊金完成首部長片《六朝怪談》,他不僅與詩人管管共同編劇,還身兼攝影及剪輯工作,並大膽啟用許多非職業演員;此部作品獲第十七屆金馬獎最佳導演獎,並代表台灣角逐第五十三屆奧斯卡金像獎最佳外語片。此後,王菊金導演了《地獄天堂》(1980)、《上海社會檔案》(1981)、《中國開國奇譚》(1982)、《女性注意》(1983)、《一代名妓小鳳》(1984)、《典妻》(1985)及《三頭魔王》(1988),於一九八○年代末期淡出台灣影壇。

革命前夕

一九七○年代末,八○年代初。台灣經歷了退出聯合國,美麗島事件,經濟、政治、文化、文學等各方面都開始變遷,各個領域蓄勢待發;長久以來受限於法規的電影,也在蠢蠢欲動。國民政府遷台後,在台灣成長茁壯的導演,例如王童、陳耀圻、但漢章以及王菊金,開啟了一股新氣象。一股新鮮生猛的電影風貌;彷彿在為台灣新電影浪潮打頭陣。

這段時期,儘管仍在戒嚴,卻發生了幾個重要事件,促進電影的改革:其一是一九七八年金馬獎採「奧斯卡」模式擴大舉辦,以盛大的頒獎儀式呈現;無形中提高了大眾對於電影工作者,特別是導演的關注,也刺激導演嘗試更多元的創作面向。其次是在一九八二年,新聞局舉辦了第一屆「學苑影展」,選出了八部港台電影在全國各大學院校巡迴放映,並舉辦專題演講和綜合座談,企圖吸引「只看洋片,不看國片」的大學知識分子前來關注國片。這八部片中包括了在當時普遍被觀眾抱怨「看不懂」的《六朝怪談》,導演王菊金也進行了一場「青年如何參與國片」的講座。台灣過去幾乎完全沒有「電影教育」,「學苑影展」或許是台灣第一個引導學生看電影,提升大眾觀影水準的官方活動。

引導台灣電影前進最重要的推手之一,應該是一九七八年舉辦的「金穗獎」。這個獎提供了台灣在商業電影之外的另一個表現空間,讓電影創作者盡量發揮創意,演練技巧,進行實驗;當時的「國片」題材一直受限;金穗獎提供了這方面的出口。在當時的世代,金穗獎是個相對自由開放的創作管道。許多導演都是從金穗獎開始拍電影,至今亦然。

此外,台灣電影人士也開始注意到嚴苛的電檢制度對創作者的毒害。一九七九年十一月,中華民國電影戲劇協會舉辦了一場「電影新境界座談會」,邀請製片人、導演、發行商、影評人參加。會議的話題重點多半繞著新聞局的電檢尺度,普遍認為不放鬆電檢尺度,永遠拍不出好電影。

一九八○年的「金馬國際影片觀摩展」是這個世代的最後一擊,整個打開了台灣電影觀眾的眼界。從過去「大學生不愛國片」到今天影展台片秒殺。七○末到八○年代初這段時期,也是一段艱辛的拓荒期。在這股混沌初開,山雨欲來,雀躍興奮的革命前夕,出現了或許是第一位台灣電影「作者」:王菊金。

自信,坦率,自負的電影作者

一九四四年出生的王菊金是美術科班,早期拍攝電視台「芬芳寶島」系列紀錄片,一九七七年以《烏魚來的時候》獲得金馬獎優等紀錄片,展現了紮實專業的拍片技法;一九七八年完成了三十分鐘實驗短片《風車》,以獨特經營的影像,得到了第一屆金穗獎最佳劇情片。之後隨即拍攝了第一部劇情長片《六朝怪談》,得到金馬獎最佳導演,並且代表台灣角逐奧斯卡最佳外片。

王菊金的電影風格,或許可以用幾個形容詞:獨立,前衛,藝術;或者用幾個話語:不用大卡司,不用大製作,極度的個人風格來概述,這些東西在今天看來沒什麼,但是在當時,特別是在新電影之前出現這樣的創作,是非常「不討好」的;無論是當時的業界、評論界、電影觀眾,他的電影都是一場挑戰,甚至挑釁。

王菊金第一部片《六朝怪談》確實讓觀眾「耳目一新」或者「大吃一驚」;習慣商業電影語法的台灣觀眾,幾乎完全無法習慣這部片的「沒有劇情」,或者說,王菊金純粹以影像、調度、音樂等基本電影語法本質來說故事的方法,讓觀眾覺得看他的電影是在考驗耐性;但是王菊金並不以為自己的電影是曲高和寡,因為那就是他理想的商業電影樣貌,他要把實驗電影的內涵,延伸到商業電影上。

《六朝怪談》用鏡頭說故事,整部片對白非常少,畫面中充滿了各種過去少見的攝影角度,和一種極簡、飄渺的空間氛圍,以最精簡的元素來陳述故事中沉重的思想內涵。這部三段式的電影除了胡茵夢與韓江是明星,他大膽沿用了十八位素人演員,包括了耕莘劇團的學員金士傑,教師、大專青年、退役軍人,燈光師,以及著名詩人管管。

王菊金或許也是台灣第一個用到素人演員的導演。他曾經在訪問中大膽地說:「大多數的演員都是金玉其外、敗絮其中。」他認為「國片一般演員的表演觀念,仍停留在『作戲』階段,要改變他們根深柢固的舞台劇演技,恐怕不是容易的事。於是在遴選角色時,要角幾乎都未在銀幕上露過臉的。」他在表演方面也在進行挑戰,揚棄了傳統「明星」觀念的迷思,而從生活周遭,真實的人生中進行實驗,尋找「明星」之外另一種更自然,更有生命力,也更貼近他藝術要求的表演。有趣的是,片中職業演員胡茵夢的演出被影評認為呆滯彆扭;而身材高大,臉上佈滿皺紋,滿口山東口音的詩人管管,卻完美地詮釋了第三段中那位看似已經得道,實質上塵俗未淨的老禪師。

在《六朝怪談》中,編劇攝影剪輯音樂都由王菊金一手包辦,顯然他對於個人風格的呈現非常要求。他在電影中大喇喇地打出「王菊金電影作品」(A Jo Jo Wang's Film),這幾個字看似狂妄,卻直接表達了王菊金對於藝術的絕對堅持,以及一種身為電影作者的宣示。

來自中國文化的創作養分

王菊金的電影和台灣新電影最大的分野,或許是對於現實的碰觸。新電影導演誠實地呈現個人的成長經驗,國族歷史記憶,台灣社經政治的變遷等非常真實與現實的台灣;這類主題在新電影之前並非沒有,例如林清介的《學生之愛》、李美彌的《未婚媽媽》等,但是非常稀少。或許碰觸現實在當時太過敏感,年輕導演們比較傾向從小說經典中尋找素材。而對於王菊金,中國文化是他創作的一大養分。他曾表示:「我認為中國文化的版圖,應該藉著電影伸展到國際上;電影根本擔負著每一個國家宣揚歷史與文化的使命……。」

身在國族不確定的台灣,王菊金仍努力在電影中呈現中國。三段式電影《六朝怪談》,空間放在一個遙遠的中國,但並不是李翰祥式的華麗中國,而是一個視覺比較「抽象」的中國。彷彿把所有的中國元素/中國內涵,放到一個極簡的舞台上。這樣的呈現方式,竟帶著一絲日本風格,讓人聯想起小林正樹的《怪談》。第一段故事〈馬女〉以空靈的氛圍敘述春夢少女與白馬之間的愛恨情仇;第二段〈古剎〉以幽默手法描寫四個惡徒的窮途末路;壓軸戲〈鏡中孩〉由詩人管管獨挑大樑,演出一個外表道貌岸然,骨子卻視財如命的和尚。這部片內涵是東方因果報應理念,視覺上是抽象的,而在聲音方面,他以中國傳統樂器為主奏,透過錄音技術,呈現一種印象強烈的配樂與音效。這部編劇攝影剪輯音樂都由王菊金一手包辦的電影,可以說呈現了從王菊金的藝術濾鏡裡滲透出來的另一種中國。

王菊金對於中國的省思不只是呈現,還有更多批判。他的第二部電影《地獄天堂》延伸了《六朝怪談》的道德主題,以及同樣的藝術性手法視覺。主角是個被人瞧不起的窮書生,母親病重在家,妻子辛苦持家;但是這窮書生完全「沒有用」,他唯一做的事就是讀書。他的家雖然破舊,書房卻安排地格外「風格化」,四面牆貼滿了字,好像某種裝置藝術,而這書生每天就沉浸在孔子孟子裡面喃喃唸書;甚至家人也不讓他做事,因為他以後要進京趕考,然後做官,成大事。

對於中國文化保守迂腐的批判,曾出現在唐書璇的《董夫人》一片中;相較之下,《地獄天堂》多了一層幽默感。男主角念書念著被一隻狗帶入了一個彷彿香格里拉的世外桃源,娶了美妻,過著天堂般歲月;殊不知此地竟是鬼域,而在此鬼域中的人竟不知道書為何物。《地獄天堂》故事類型類似《倩女幽魂》、《雨月物語》,都在講富貴浮雲,天堂地獄一線間;而《地獄天堂》對於中國文人極盡嘲諷,完全體現了「百無一用是書生」這句「諺語」;甚至男主角偷看女人洗澡,口裡還要唸著孔子的話「吾未見好德如好色者也。」最後這被鄉人稱為「細緻之人」的書生走投無路之下應徵粗工,竟被粗等人恥笑說:「回去唸書啦∼」。《地獄天堂》整部片對中國過去傳統文人的尖酸嘲諷,讓人拍案叫絕,啼笑皆非。

《六朝怪談》與《地獄天堂》呈現了王菊金對中國文化的感受與思考,以及一種深深的情感。這份對於中國的懷舊感,在鄭問的漫畫作品中也可依稀感受。如此情懷如今早已是逝去的過去了。

尋找王菊金

王菊金的創作處在一個台灣觀眾對「藝術電影」幾乎一無所知的年代,同時也處在一個電影新時代即將出現的當口。他曾經在專訪中說道:「……今天觀眾平均的水準大概只有三十分,如果我拍個二十分的電影,就更低估了他們,我要給他們四十分,看看他們的反應如何,如果還可以,我再提高一點。」

王菊金親身以電影創作,在藝術美學上挑戰台灣電影生態。然而高處總不勝寒,他的電影總是受到責難。《六朝怪談》與《地獄天堂》,觀眾看不懂;接下來的作品《上海社會檔案》,是一部改編自大陸傷痕文學的嚴肅之作,卻因為女主角陸小芬的裸露,硬是加上了「少女初夜權」的副標題,以色情暴力作為宣傳賣點;「學苑影展」期間,更有大學生不客氣地問:「你為什麼要拍這種色情片,敗壞社會的風氣?」然而對這部片責難的人,特別是知識分子,很多都沒真正看過這部片。在普遍觀眾對台灣電影不信任,以及電影法令、傳統評論都不友善的環境下,王菊金一路披荊斬棘,建立觀眾對台灣電影的信任感。這份信任感,終於在台灣新電影中開花結果。

如果台灣新電影是一場精彩的演出,王菊金或許就是前夜祭。王菊金之後,先後出現了侯孝賢、柯一正、陶德辰、張毅、萬仁、李祐寧、但漢章、楊德昌、曾壯祥等導演,發展出台灣新電影浪潮;儘管新電影導演創作內涵與王菊金大異其趣;但是新電影挑戰傳統,創新藝術的動力,卻是從王菊金一脈相承。新電影導演柯一正在二○○八年拍了一部七分鐘的短片《爆米花》,尋找影響他至深的導演王菊金,片中王菊金當然沒有被找到,卻訪問了一堆為電影癡迷的導演:符昌鋒、林靖傑、周美玲、魏德聖、賴豐奇、朱賢哲等,並以幽默的視覺比喻,藉著鐵軌交融的意象,象徵王菊金與台灣新電影之間的承先啟後。

王菊金後期電影的創作方向,漸漸轉向女性主題。例如探討中國底層租妻制度的《典妻》;改編芥川龍之介小說〈南京的基督〉的爭議電影《一代名妓小鳳》;讓女媧娘娘裸露上半身的《中國開國奇譚》,以及以年過三十而未嫁的現代女性問題為主題的《女性注意》。他以嚴肅的態度看待女性議題,在作品中呈現女「性」,依然被質疑在拍色情片。於是他拍了一部取材自中國神話,完全沒有色情的神怪片《三頭魔王》,成為他創作生涯的絕響。

或許高處真的太不勝寒。王菊金的電影太個人,太稀奇古怪;然而他總是秉持一貫創作態度,勇於發掘素人,每部新戲一定找一組全新的新人演員(除了陸小芬還演過《典妻》、《一代名妓小鳳》)。今天,愛電影的人還在尋找王菊金,畫質爛爛的錄影帶視訊,都成了靠片(cult film)珍藏;而《女性注意》可能是唯一有可能修復的王菊金作品了。從新電影直到今天,台灣每個世代的電影創作者,都在追隨著王菊金的那份電影熱情,尋找王菊金。