不再有距離:數位化之後,讓影音檔案「再利用」

不再有距離:數位化之後,讓影音檔案「再利用」

二十一世紀可說是數位科技主宰的時代(digital era),特別是近十幾年來於影音產製、放映、傳播技術與設備的急劇轉變,對許多影音典藏機構而言,此等傳播媒介的轉向,是相當嚴峻的挑戰。特別是當傳統類比影音(analogue)、物質性的電影相關文化資產仍佔機構典藏多數的情況下,機構往往被推向「腹背夾擊」的處境:一方面受困於底片會腐壞、發霉,放映機具和技術會停產並消逝,幾乎是必須與時間賽跑,爭取資源提升庫房環境條件,加速館藏數位化進展;但另一方面,又同時得迎接大眾期待當代影音機構加強發展教育推廣面向所帶來的壓力。因此,常會面臨一種:希望廣而開放典藏、提高影音資產近用,努力對外推廣,但同時內部的資源盤點、版權釐清、人才培育、技術與設備提升、工作流程彙整等關乎強化機構運作體質的「基礎設施」(infrastructure)還需要更多心力來完善,尤其是資源有限的情況下,總會有些力不從心的兩難。

這是在許多所謂「全球南方」(global south)影音機構身上常會看到的處境。由於社會長期處在政治、經濟尚未穩定,文化與藝術甫從邊緣被推上施政重點,許多基礎設施尚在建置中,但旋即被賦予諸多期待;同時亦面臨數位科技發展與傳播媒介轉向,以及國際間對影音保存機構之社會責任的討論皆持續產出更多的想像與實踐。

當代影音機構被賦予的影視文化傳承任務,從傳統意義上的電影,到必須持續討論與重新定義:何謂當代的電影?以及,如何典藏、保存與展示不同意義下的「電影」;甚至,當機構背負的媒介範疇擴及廣義的影視聽文化時,該如何意識到媒介之間存在著本質性差異,以及這些本質性的差異背後觸及的乃是知識和技術的不同專業,而這些不同專業會如何影響其典藏、研究、展示與推廣的工作方法和邏輯,實是對當代影音機構一大挑戰。

電影研究者彼得.博斯瑪(Peter Bosma)在其著作《Curating Film Archives》點出影音資產對社會潛在的五大價值:建立歷史意義、傳承文化價值、作為另種學習的工具、提供娛樂性,以及有助創意產業創造新意義。他想強調的是,影音資產的存續意義乃是多元且多重的,雖然電影創作的起點是為了記述、講述故事,但是當它離開電影院,進入機構、成為館藏,成為文化資產後,機構的任務除了保證其物質性的安全以外,更關鍵的還需要維繫其美學和歷史文化上的意義。

固然,對影音機構而言,數位化並非唯一解方,但是對身處在數位時代的當代影音機構來說,數位化可說是讓機構的內容持續活化、進而可能永續運作的關鍵途徑。因為就算我們擁有拷貝狀態完好的電影,但若無法被外界檢索到、無法透過任何形式的展映被社會大眾看見,它就只能躺在冰冷的庫房裡,等待重見天日的一天。然而,在資源有限的現實下,機構如何分配其運作的重心,若說永續經營是機構都希望追求的境界,那我們能如何一步步務實、穩建地達到階段性的目標,進而企及永續。

不同的國家和區域有其社會與政治條件的差異,最終一機構的定位及營運策略,仍必須回到身處的環境來討論,沒有任何一個案例可以作為全然的參照。無論是強調影音機構保存電影之原件和其文化完整性(original)的丹麥電影資料館(Danish Film Institute)❶、主張機構保存電影的要件是其「藝術性」(film as art)的紐約經典電影資料館(Anthology Film Archives)❷,而嘗試在保存與展示之間找到符合當代需求之平衡的EYE荷蘭電影博物館,則傾向將電影視為一種「部署」(dispositif),因此我們可以看到機構在不同階段、面對不同目標有著顯著的策略轉型。

「給未來的影像」(Images for the Future,2007-2014)是EYE荷蘭電影博物館得以轉型成今日樣貌,最關鍵的旗艦型計畫。❸此計畫將大量重要的影音資產數位化並提升公共近用性,其數位化的成果大大有助於機構下一階段的公共推廣與影音檔案再利用(reuse)。特別是在機構《典藏策略白皮書》(Collection Policy,2014-2017)中提到:(影音檔案)館藏必須要方便大眾再利用,並且應當能運用在符合當代需求的不同展陳形式。

爬梳EYE荷蘭電影博物館影音檔案的「再利用」,可以大致分為三種,各自有效地為機構引入三方不同的行動者在其中:一是,導引大眾參與的參與式再利用;二是,串連藝術學院與相關研究者、策展人、創作者參與的策展式再利用;三是,吸引創意產業再利用的商業式再利用。這三種不同的「再利用」一方面達到將影音檔案活用於當代的目的,另一方面也為機構帶入新的效益,無論是金錢上實質的收入,或是名聲上幫助機構觸及更多群眾的效果。

以參與式再利用為例,EYE荷蘭電影博物館將「給未來的影像」計畫數位化後的部分影像公開放上網路資料庫「Open Images」供大眾免費使用。而為了鼓勵大家親近這些影像,EYE分別於二○○九年和二○一二年舉辦兩屆「賽璐璐混剪」(Celluloid Remix)影片徵件競賽,條件是參賽者必須運用「Open Images」資料庫上的影片再創作成短片,而機構邀請了專業評審評選出得獎者。

二○一二年獲得首獎的作品《Untitled》至今依然能在網站上觀看,❹創作者丹尼爾(Dániel Szöllosi)運用三台iphone分別播映資料庫上典藏的老電影片段,畫面裡的三個小螢幕彼此看似分離,但卻又形成有趣的呼應,正如同不同的景框/影格,巧妙地透過不同影像檔案呈現出看似同一場景中的不同鏡頭。影片最終,創作者本身亦打破那敘事的「第四面牆」,他和攝影機一起透過手機正面的自拍鏡頭顯影在畫面中。

「賽璐璐混剪」影片徵件競賽,藉由影音機構公開的數位資料庫,邀請民眾透過自己的視角,運用老電影影像組織新的故事,以趣味輕鬆的方式引領大眾認識影音資料庫。此外,EYE荷蘭電影博物館也和影視與藝術相關學院建立起相當緊密的產學合作,無論是研究與出版,亦或是節目規劃與策展,機構一方面提供學界相當豐富的材料與資源,學院的師生也為機構本身注入相當有力的研究能量。

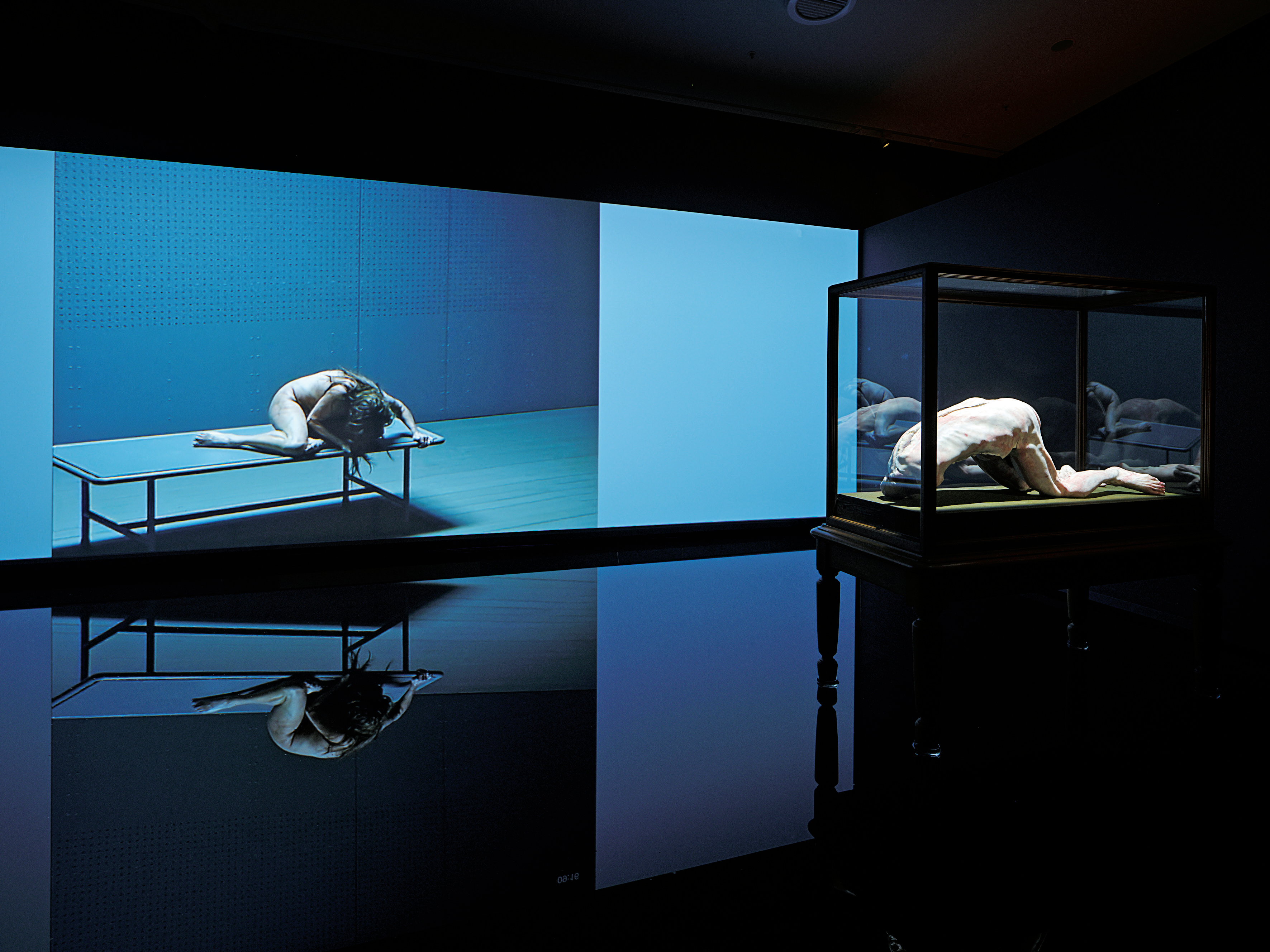

除了學院以外,跨域的藝術合作也是策展式再利用的重點。常態的「EYE on Art」節目,即是機構邀請不同領域的藝術創作者,運用典藏之影音檔案,創作新作品,亦或是展映與當期展覽相關的動態影像作品。例如目前正在EYE展出的特展《關於劇場、關於電影的一切》(All About Theatre About Film – Ivo van Hove & Jan Versweyveld)正是此種跨域創作的展現。機構邀請當代重要的劇場導演暨阿姆斯特丹劇院總監伊凡.范霍夫和他的創作兼人生伴侶、阿姆斯特丹劇團劇場設計暨燈光總監詹.瓦斯維費爾德,一同運用機構典藏的影音檔案創作,進一步思考劇場和電影之間那糾葛前世今生的藝術關聯。

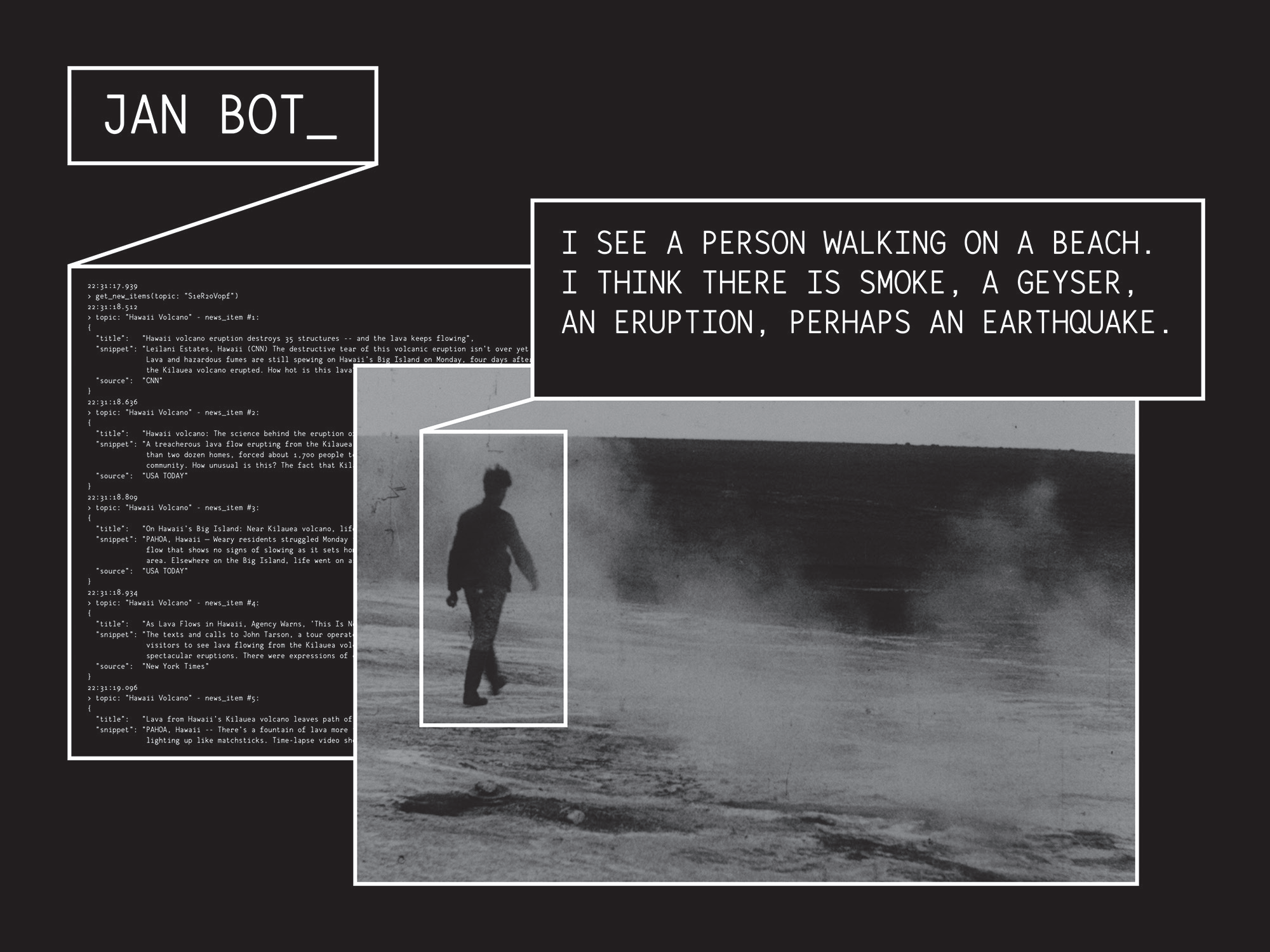

還有一個影音檔案再利用的有趣例子也相當值得一提。「JAN BOT_」計畫,❺是EYE荷蘭電影博物館與兩位實驗電影導演布拉姆.魯格曼(Bram Loogman)和保羅.努涅斯.帕瑪(Pablo Núñez Palma)合作的網絡藝術作品。其原理是透過演算法,將兩項資料:機構的拾得影片資料庫「Bits & Pieces」和網路上時興的話題關鍵字組織在一起,自動計算,不斷在網站上生成一段又一段三十秒的電影,循環播放。簡言之,這網站就是個AI人工智慧的實驗電影導演,一週七天,二十四小時全年無休,從它被創造放上網路的那天起,就不斷產出電影。

「JAN BOT_」網站上的「自述」寫道:詹博,是EYE荷蘭電影博物館首位聘僱的機器人電影導演。你在網站上看到的,是詹博的個人影音檔案。這些從搜尋引擎開啟的首日就不斷產製至今的短片,其創作靈感乃是來自百年前的影音檔案結合當今最潮流的話題。

這些有趣的影音檔案再利用例子,邀請大眾主動參與並介入機構典藏的數位化影音檔案,甚至鼓勵以創意性的方式「再利用」,使得影音檔案不再只是令人感到高冷、遙遠、望而生畏,只屬於研究者的材料,靜靜地、被動地等待被詮釋,而更是給予大眾某種主體性與能動性。在兼顧其文化意義的同時,也讓影音文化資產能真正地在當代產生新的意義,進而可能讓其價值得以傳承、永續。