我們能知道自己在看什麼嗎?:六〇年代革命電影在台灣的一次觀看練習

我們能知道自己在看什麼嗎?:六〇年代革命電影在台灣的一次觀看練習

在二○二一年的台灣看馬克的《紅在革命蔓延時》(Le fond de l'air est rouge,1977,以下簡稱《紅》)和小川紳介的《壓制之森》(圧殺の森——高崎経済大学闘争の記録,1967,以下簡稱《壓》)意味著什麼呢?

一九九三年,馬克重新剪輯完成我們現在所看到的,給英語觀眾的三小時版本《紅》。這時,政治學者福山(Francis Fukuyama)已在一九九二年出版《歷史之終結與最後一人》(The End of History and the Last Man),因為蘇聯已在一九九一年解體,左派史家霍布斯邦筆下「短暫的二十世紀」告終。如果歷史已在那時終結,而從那時至今發生的是什麼呢?又若二十一世紀在那時已然開始,那麼,它已經或者會在什麼時候結束呢?

馬克為三小時版本的結尾賦予新的英文標題「沒有貓的微笑」(A Grin Without a Cat),並為結尾的一九七七年五一遊行影像增加了新的旁白:

「想像一九七七年做這部電影的人有機會在很久以後看到這些影像,比方說一九九三年,十五年後,他可以沉思歲月如何逝去和看看有什麼事物以一種非常簡單的方式改變:列出一些對六○年代人沒有意義的字眼——偷渡客、愛滋、柴契爾主義、阿亞圖拉(什葉派宗教領袖)、(巴勒斯坦)佔領區、重建(Perestroika,戈巴契夫[Mikhail Gorbachev]的改革政策)、同居,也沒有人能認得CIS(獨立國協)這個取代USSR(蘇聯)的縮寫。共產主義者的夢結束了,資本主義打贏了戰役而非戰爭,但弔詭的是,蘇維埃極權主義最堅定的對手,這部片所獻給的新左派,也掉進相同的漩渦。左翼在史達林主義中死去了,他們像奧森.威爾斯(Orson Welles)電影(筆者按:指《阿卡丁先生》[Mr. Arkadin, 1955])中的蠍子和青蛙般辯證地同命而後一起死去(筆者按:這個故事也在《亂世浮生》[The Crying Game, 1992]中出現),這是他們的時代特徵。」

這是後來者的特權:先在者永遠不會在當下知曉事件「向後來發生」的意義——儘管事件是由他們創造的;正如同電影觀眾的特權:導演永遠不會在當下知曉影像如何在後來被看見——儘管影像是由他們創造的。比方說在《紅》裡,馬克從一九六八年八月二十一日,蘇聯率領華沙公約組織國家入侵捷克斯洛伐克(1918-1992),阻擋捷克斯洛伐克共產黨第一書記杜布切克(Alexander Dubček)推動的「布拉格之春」政治改革時,因力加抨擊而遭清算的奧運英雄札托佩克(Emil Zátopek)出發,回看他寫下英雄事蹟的一九五二年,赫爾辛基奧運如何在冷戰漸熾而韓戰前景未明時成為外交工具;而這次奧運中的南韓隊廚師孫基禎,正是一九三六年柏林奧運馬拉松金牌,他在萊芬斯坦(Leni Riefenstahl)的《奧林匹亞》(Olympia, 1936)拍攝頒獎典禮時刻意用月桂葉擋住日本國旗,讓馬克不禁喟嘆,萊芬斯坦以為自己在拍的是日本人,其實是韓國人;相似地,馬克以為自己在《奧林匹亞52》(Olympia 52, 1952)拍下的是智利隊的賽馬銀牌選手,結果卻是一九七三年智利政變的主導者之一門多薩(César Mendoza),「你永遠不知道你自己在拍什麼」。

所以,在蒙太奇裡,歷史不會終結,因為拍攝者永遠可能在經由時間累積的大量影像素材中重新找到隱密幽微的線索,再透過屬於自己版本的排列組合創造新的歷史敘事。

就像馬克接著談到眾人驚異於一九七二年慕尼黑奧運在十一位以色列隊員被巴勒斯坦武裝組織射殺的事件後還能繼續,卻似乎已忘記一九六八年墨西哥城奧運在墨西哥政府於特拉特洛爾科屠殺二百位抗爭學生後仍然繼續舉辦。在札托佩克坐在慕尼黑奧運看台上哭泣的影像中,馬克問著,他是因為一九七二年的悲劇,或是因為思緒回到一九五二年捷克斯洛伐克共產黨總書記斯蘭斯基(Rudolf Slánský)被處決而哭泣呢?藉由斯蘭斯基的處決,馬克再將討論焦點帶往法國左翼如何看待史達林主義,而接回到他們因為反對蘇聯入侵捷克斯洛伐克逐漸團結起來,在一九七二年由社會黨、共產黨和左翼激進黨簽署「共同綱領」。這是馬克的歷史工作,在片尾字卡中,他說這部片的真正作者是那些拚命奮戰對抗強權,因而不會在我們記憶中消失的攝影師、聲音工程師、見證者、激進份子,他們提供了無數資料,儘管不一定受到諮詢。相對於強權的歷史工作不斷把異端從共同之中驅逐出去,藉以讓過去固定下來;電影的歷史工作不斷在蒙太奇中,從種種異端身上再發現歧異的遠因,藉以讓過去紛陳依然,而試圖在未來的無窮遠處找到歷史可能的全新流向。

從這個角度看,《紅》在一九七七年初次上映四小時版本時的副標「第三次世界大戰的場景(一九六七——一九七七)」(Scenes from the Third World War ﹝1967-1977﹞)顯然有待未來修正:這是一場空氣中蔓延的紅色始終沒有真正點燃的世界大戰,就像只有微笑而沒有貓一般。一九七七年五一遊行是法國「左派聯盟」團結的最後一天,他們儘管在該年的地方選舉獲勝,仍然因為社會黨主張走向市場經濟,被共產黨指責「轉向右派」,雙方對「共同綱領」的更新沒有共識而走向分裂。一九七三年,皮諾契特(Augusto Pinochet)在美國支持下發動政變,推翻左翼政黨聯盟「人民團結」的阿葉德(Salvador Allende)政權, 以《革命中的革命?》(Revolution in the Revolution?, 1967)奠定拉丁美洲游擊隊思想基礎的德布雷(Régis Debray)也從智利返回法國。

左翼的分裂或失敗似乎全球皆然,一九七○年,當阿葉德就任智利總統,開啟智利的社會主義民主之路,進而鼓舞法國「左派聯盟」時,委內瑞拉游擊隊領袖布拉沃(Douglas Bravo)卻已經在法爾孔(Falcón)山區待了八年,霍布斯邦在〈拉丁美洲的游擊隊〉(Guerillas in Latin America, 1970)一文寫到,根據布拉沃不久前的抱怨判斷,他們最近也被古巴人拋棄了,以致行動更加受限。在《紅》的訪談中,布拉沃承認,他們錯估了德布雷在《革命中的革命?》提出的「焦點主義」(foquism :通過游擊戰引發大規模起義)能夠引發的革命能量。一九六八年,隨著美國總統詹森宣布越戰停火與不再競選連任,日本和西德的學生運動逐漸退潮與走向激化,以致最後的殘殺與毀滅。

事實上,當我們折返回到《紅》的起點,一九六七年,十月革命五十週年,《革命中的革命?》出版,在反越戰、反美帝、世代對決、階級對決的集結下,空氣中蔓延的紅色到達最高峰,但《紅》所述說的游擊隊與正統共產黨組織之爭,或是《壓》鏡頭下學生間的種種理念與路線爭辯,幾乎已是左翼分裂、極化、走向失敗命運的讖諱。這一年似乎是一切的頂點,卻也是下滑的起點。

這一年的十一月,日本首相佐藤榮作在訪美時發表演講聲援越戰,以換取美國歸還琉球。時間往前,十月廿一日,美國反越戰民眾聚集在五角大廈前抗爭,馬克和萊興巴赫(François Reichenbach)拍下《五角大廈的第六邊》(The Sixth Side of the Pentagon, 1967)。十月十六日,《壓》結束之時,學生仍在拘留中。十月九日,切.格瓦拉在玻利維亞被處決。在《紅》的訪談中,玻利維亞共產黨領導人蒙赫(Mario Monje)強調格瓦拉的游擊隊路線和玻利維亞共產黨路線的分歧——格瓦拉認為共產黨只是在觀望資產階級與勞動階級矛盾的發展,空等沒有預設日期與時間的全國性起義到來。十月八日,佐藤榮作出訪越南(南越),左翼學生團體在羽田機場發動抗爭試圖阻止,京都大學學生山崎博昭在與警方衝突中死亡。六月二日,伊朗國王巴勒維訪問西柏林,受到激烈抗議,大學生翁內索格(Beno Ohnesorg)被便衣警察從背後槍殺。五月,格瓦拉在古巴哈瓦那發表《通過三大洲會議致世界人民的信》,譴責美國並呼求創造第二個、第三個、更多個越南來打擊帝國主義。四月,德布雷在玻利維亞被捕。三月十三日,法國貝桑松(Besançon)的三千名製衣廠工人佔領Rhodiaséta工廠,是一九三六年大罷工以來首次;他們並邀請馬克到訪,馬克隨後和馬瑞特(Mario Marrett)共同完成記錄了這場抗爭的《回頭見》(Be Seeing You, 1968)。同時,卡斯楚宣布與拉丁美洲的正統共產黨組織決裂。在《紅》的委內瑞拉叢林游擊隊畫面中,馬克的畫外音訴說著遵循「革命中的革命」精神的游擊隊與走向保守化的共產黨的分裂,讓游擊隊變成「沒有矛的矛尖」(正如同「沒有貓的微笑」)。三月十二日,《壓》所對準的高崎經濟大學抗爭學生開始發起罷課行動。

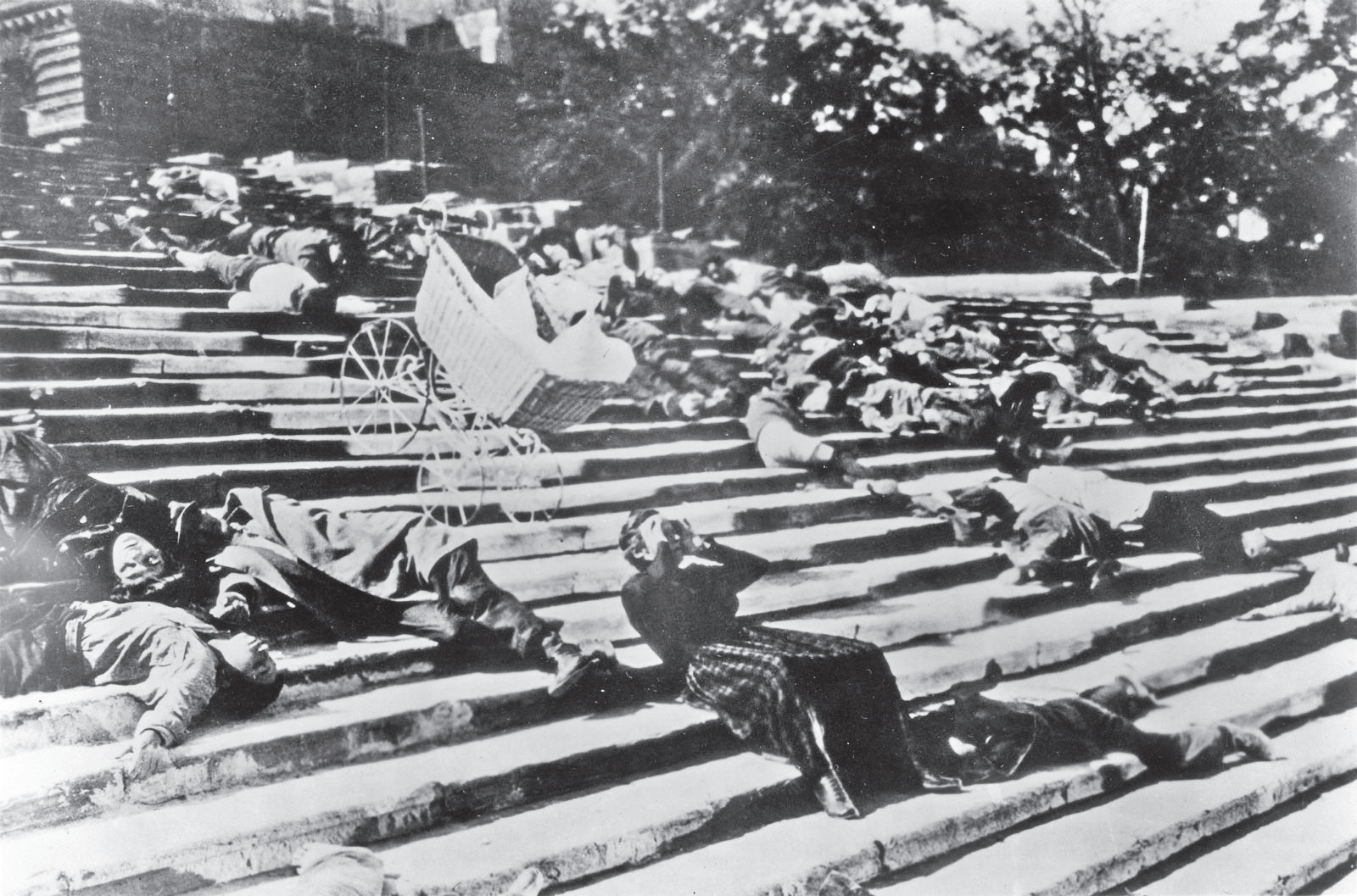

在貝桑松,馬克和工人組成以蘇聯名導梅德維金(Aleksandr Medvedkin)為名的「梅德維金小組」,共同生產反映工人觀點的影像。小川和夥伴們組成的攝製組,則在《壓》自主放映受到學運界的廣泛迴響之後,透過《現認報告書——羽田鬥爭的紀錄》(1967)深入調查山崎博昭的死因,反駁警方表示他被學生奪走的車碾死的說法。在一九六七年走向六八年,《紅》用法國總統戴高樂的新年談話揭開的時刻,當畫面中的旗幟寫著「工人應該把戰鬥的旗幟從學生脆弱的手中接過」,馬克和小川是否正保持著相信「團結鬥爭」的昂揚鬥志,相信曾經有過的某些「命定時刻」會再臨,而還不真正明白「我們在拍什麼」?一九三六年,法國大罷工,雇主組織、總工會與政府間簽訂《馬提尼翁協議》(Accords de Matignon),確立多項勞資關係規範。一九二五年,愛森斯坦(Sergei Eisenstein)的《波坦金戰艦》(The Battleship Potemkin)問世,傳世的「奧德薩階梯」場景幾乎被世人以為是真實歷史;一九二一年出生,引用本片為《紅》揭開序幕的馬克說,他那時年紀還小,沒能成為這部電影首次進入世界時的觀眾。但他仍能清晰記得當水手們瞄準艦橋,軍官下令開火,一個蓄著大鬍子的高水手喊出用大字蓋住整個銀幕的:「兄弟!」一九一八年,因為一戰後的米價暴漲,日本爆發史上最大規模的暴動「米騷動」,導致內閣垮台。一九一七年,十月革命。

換句話說,開始於帝國解體的「短暫的二十世紀」並不真的結束,它仍然不斷用影像在向我們投擲隱密幽微的線索,正如二○二一年四月,代島治彥導演的紀錄片《君死之後》(きみが死んだあとで)公映,從山崎博昭的兄長出發,描繪戰後的日本社會中參與學生運動的極少數與度過平凡生活的絕大多數(學者小熊英二曾以百分之二十的大學錄取率乘以大學生百分之二十的參與者,估計學生運動參與者大概僅佔同代人的百分之四)。本片片名源於詩人谷川俊太郎為一九六○年六月十五日在示威遊行中死去的東京大學學生樺美智子所寫的詩歌〈おまえが死んだあとで〉:「你死之後/終於,我開始相信你/我們繼續活著/孤獨地」,就像馬克在一九九三年版《紅》加上的結語:「猜猜他們今天瞄準誰,寬慰點想,十五年過後,還是有些狼剩下。」

那麼,二○二一年,繼續活著的我們能不能在屬於自己的,即使影像全無(sans images)的蒙太奇中,重新知道自己在看什麼,進而找到歷史可能的全新流向呢?

一九六八年八月廿一日,蘇聯率領華沙公約組織國家入侵捷克斯洛伐克,阻擋「布拉格之春」政治改革。而蘇聯領導人布里茲涅夫(Leonid Brezhnev)以「社會主義國家主權必須受社會主義國家陣營利益限制」的「有限主權論」作為入侵捷克斯洛伐克的理據,則讓中華民國的蔣介石政權認為蘇聯將會制裁中共,試圖開始和蘇聯建立聯繫管道。

一九六七年二月,中華民國在西貢的顧問團改名「駐越軍援團」,提供越南(南越)上百萬美元的各類支援。一九六五年七月,美國總統詹森致函蔣介石,邀請中華民國擴大協助越南(南越)。蔣介石遂派蔣經國赴美推銷反攻中國大陸西南五省,以利美方擺脫越戰困境的《大火炬五號》計畫,最後遭美方拒絕,成為蔣政權撤退來台後最後一份向美方正式提出的軍事反攻大陸方案。同年二月,詹森批准「滾雷行動」(Operation Rolling Thunder),開始大規模轟炸越南(北越)。一九五○年代,在冷戰與國共內戰的雙戰結構下,蔣政權大規模殺害台灣的左翼份子。

當紅色在世界空氣中蔓延時,台灣社會並沒有條件接收生產思想與思想的衝突,而只有覆蓋在上方的蔣政權以自己的需求與其接壤。那麼,更加值得我們追問的或許是,一九二七年,台灣文化協會的成員們因為思想衝突,而在爭執會章改訂以致走向分裂的當時,已經看過《波坦金戰艦》嗎?一九二一年,台灣文化協會組成時,同時沐浴在大正民主風潮和一九一八年「米騷動」下的他們,會預見自己將走向分裂嗎?(如果他們拍電影,會知道自己自己在拍什麼嗎?)

一八八四年,法國通過《瓦爾德克——盧梭法》(loi Waldeck-Rousseau),提供工會成立依據。在馬克為紀念其百年而拍的《2084》結尾,角色說:「把影像分割器給我。」旁白接著說:「朝霞就在前方,雖然色調可能很難回復。但這是為了慶祝工會運動一百週年,重點不是過去的成就,而是未來的需要,沒有什麼已經計畫好。有三個其他選項在我們面前展開,而且無疑還有更多更好的和更糟的。二○八四年的機器人——用來慶祝二百週年的機器人還沒設計好,是由我們日復一日來設計。它說的,將是我們想說的,前提是我們清楚我們想要的是什麼。我們得快速行動,只剩一個世紀了。」

在蒙太奇裡,我們從過去進入未來。

參考資料

- 林孝庭,《蔣經國的台灣時代:中華民國與冷戰下的台灣》,新北市:遠足文化,2021。

- 霍布斯邦,《革命萬歲 :霍布斯邦論拉丁美洲》(Viva la Revolucion),周全譯,新北市:左岸文化,2021。

- 吉布斯(Nancy Gibbs)與杜菲(Michael Duffy),《總統俱樂部:從杜魯門到歐巴馬,二戰後歷任美國總統的競爭、和解與合作》(The Presidents Club: Inside the World's Most Exclusive Fraternity),陳兆偉譯,新北市 :八旗文化,2020。

- 小熊英二,《如何改變社會》,陳威志譯,台北市:時報文化,2015。

- 張修慎,《近代臺灣知識份子的軌跡 :1920—1945年的思想》,新竹市:國立交通大學出版社,2015。

- 林孝庭,《台海.冷戰.蔣介石:解密檔案中消失的台灣史1948-1988》,台北市:聯經,2015。

- 劉燕子,〈以青春為武器─日本學運紀錄片《君死之後》〉,中央廣播電台,網址:https://www.rti.org.tw/news/view/id/2104612,2021。最後查閱時間:2021年11月8日。

- 黃自進,〈收回琉球與佐藤榮作首相的「親美反共」戰略〉,《亞太研究論壇》第五十九期,台北市:中央研究院亞太研究專題中心,2013年12月。