銀幕前方的複數「小」歷史

銀幕前方的複數「小」歷史

「看電影」三個字,對當代人而言可能是打開手機上某個串流平台,挑選一部影片後戴上耳機或搭車或配飯;也可能是享受家庭劇院器材營造出類電影院的視聽饗宴。當然,對某些人來說,進電影院才是真正的看電影,畢竟這是延續了逾百年的觀影儀式。然而無論觀影方式如何變異,從錄影帶、LD、DVD、藍光到串流平台影片,銀幕前的觀眾都緊跟科技推陳出新來轉換觀影媒介,因為看電影已經是跨世代的基本休閒文化。然而,在電影研究的範疇裡,銀幕上的內容及銀幕後方從導演、明星、主創團隊開展而來的產業研究佔據了絕大篇幅,並以此商業映演機制的35毫米影片規格為標準,由此建構一套電影的大寫歷史,且輔以美學目光鞏固電影的藝術合法地位。然而,如果銀幕前方光是「看電影」的媒介便有如此多樣的演變,「看」所揭櫫的更是文化性而非作者論,媒材規格也更勝影片類型的重要性。換言之,「看電影」不是天性,而是在十九世紀末、二十世紀初的資本主義框架下,電影製造商們導向性的文化建構過程。而且他們不只要你看,還要你拍。

相較於舊時代,此時各領域正如火如荼地進行著「理性化」(rationalization)過程,人們經歷的是速度與效率大幅提升的現代化現象。因此,更多人的工時減少了,而休閒的概念也應運而生。「拍」電影、「看」電影也在這股風潮裡,試圖搶下大眾休閒文化的灘頭堡。於是,在電影發明之初,電影製造商們便紛紛研發各種降低技術門檻、小於35毫米膠卷規格的「小規格電影」,日治時則稱為「小型電影」。這是為了讓電影在電影院外,充斥在個人日常間,成為人們休閒的主要選擇。製造商想的是:只賣一張電影票,不如賣掉一台家用放映機,讓人們在家可以重看影片,甚至更多影片;與其讓一位導演拍電影,不如讓大家都來拍電影,將生活成為影像記憶,人人都可以在電影中回望韶光。於是,在專利競爭的邏輯下,二戰前製造商們推出了多種電影膠卷規格:從28(1912),9.5(1922)、16(1922),17.5(1926)到8毫米(1932),建立了「使用」電影的風潮,讓電影得已進入家庭、教育、政宣、甚至是「同人誌」的範疇。將目光從銀幕上、銀幕後方轉往前方,當觀眾成了使用者,要讓「使用方法」(manière de faire)(註1)來複寫一道道與大寫電影史平行的隱跡歷史。

從看到拍的小型電影文化

法國百代電影公司創辦人查理.百代(Charles Pathé)很早就發現小規格電影的發展潛力,儘管在1912年推出22毫米規格的「百代–扣可」(Pathé-Kok)在商業上不算成功。不過,他在1920年將公司分為「百代–集團」(Pathé-Consortium)和「百代–電影」(Pathé-Cinéma)兩間公司,就是希望同步發展院線影片與小規格電影。前者負責上院線的電影製作、發行,以及電影院經營。後者則負責研發底片與器材,以及家用或教育用途之小規格電影。(註2)而9.5毫米規格的「百代–寶貝」就是此商業策略下的成果。「百代–寶貝」(Pathé-Baby)放映機與攝影機分別在1922年、1923年上市,並以「家用電影」(Le cinéma chez soi)為定位,希望建立起人們在家看電影、拍電影的休閒娛樂。

硬體研發出來了,也需要軟體的推波助瀾。「百代–寶貝」放映機上市前兩個月,先是發行了《百代–寶貝:影片目錄》,影片分為11個主題,共收錄194部影片。目錄前言邀請大家在家裡的書櫃旁(la bibliothèque),也建立一個影片資料庫(la cinémathèque),指陳影片是現代精神生活不可或缺的收藏(註3)。另外,在「百代–寶貝」攝影機隨機附贈的使用手冊裡,也替小型電影定位在個人記憶的光譜上:「事實上,要重回童年的幸福環境,與失散的朋友相遇,重訪舊地、熟悉的場所,或喚起我們生命中的快樂時刻,我們必須回到電影。」推廣家用電影與業餘者拍攝的文化,百代電影公司在1926年2月出版了第一期的《家用電影》(Le Cinéma Chez Soi)雜誌,除了介紹器材、影片、技術教學、影像教育外,也舉辦電影拍攝比賽。從硬體到軟體,百代電影公司建立了家用電影的網絡發展體系,並掀起全球家用電影風潮。僅管柯達公司也在1923年推出16毫米的家用規格,但面對更輕便、更便宜的9.5毫米,16毫米便轉往學校教育、宣傳影片領域,後來更成為產業外電影人創作的選擇,與9.5毫米走上不同業餘者電影道路。但也因此,小規格電影便涵括了家用、教育、宣導、政宣、業餘者創作的範疇。

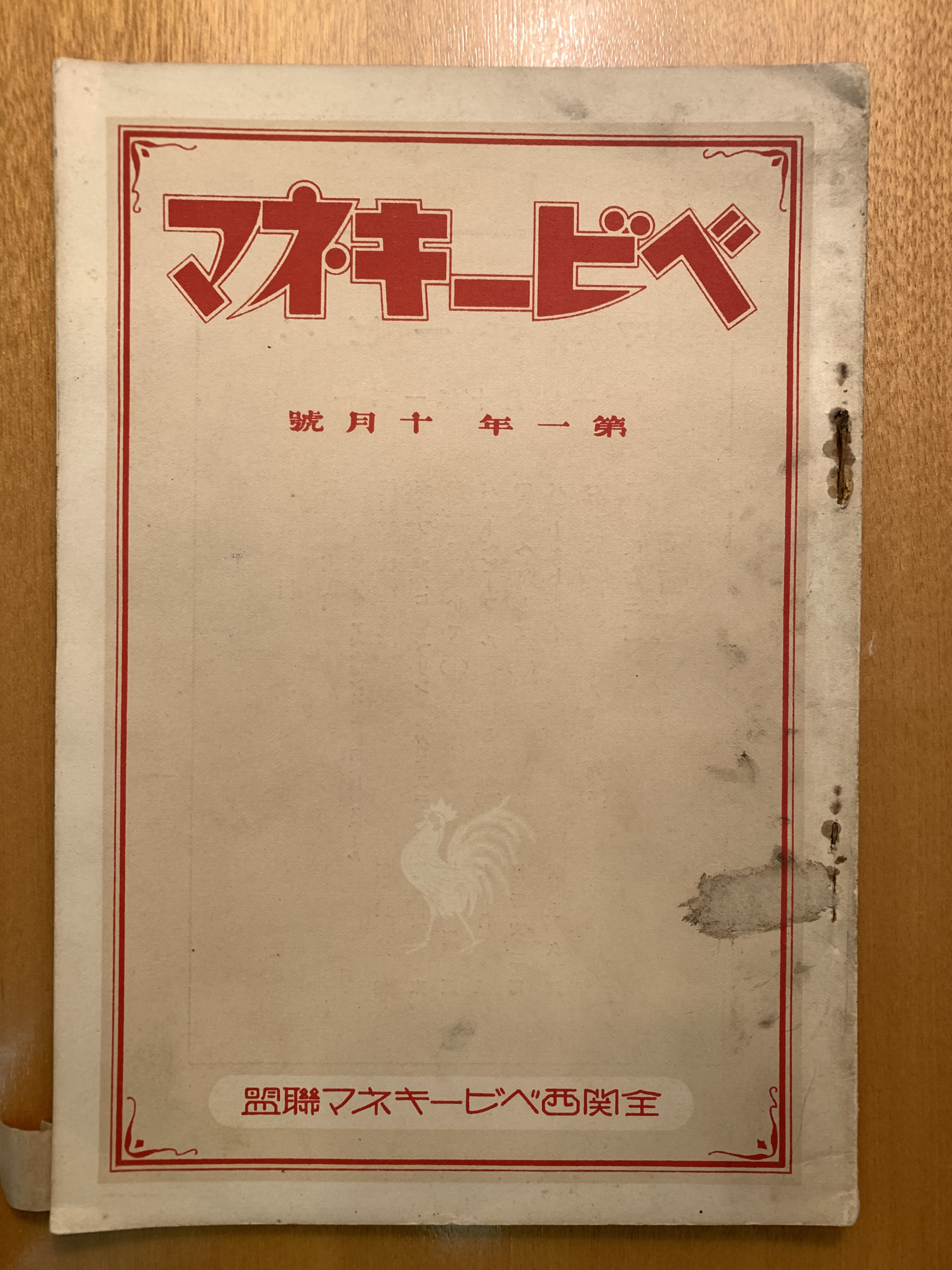

很快地,業餘者電影文化幾乎無縫接軌的被帶到日本。日商伴野文三郎在1923年便引進「百代–寶貝」放映機、攝影機,儘管一開始遭逢關東大地震中斷了小型電影的發展,但在1925年便也開設了伴野商店販售「百代–寶貝」相關商品。1925年大阪的「寶貝電影俱樂部」也仿效法國的《家用電影》雜誌,出版了《寶貝—映畫》(ベビーキネマ)。在1925至1943年間,全日本針對「百代–寶貝」發行的小型電影雜誌多達八本,如果再加上美國柯達公司在1923年、1932年分別出產的16、8毫米規格,這段時期日本總共發行了22本不同的小型電影雜誌。(註4)與此同時,伴野商店、十字屋、小西六等這幾個販售小型電影器材的商店也提供影片的販售和租借,伴野商店提供的是9.5毫米的影片,十字屋與小西六商店則分別推出16毫米的「Marvel影畫」(マーベルグラフ)和「櫻影畫」(サクラグラフ),除了將電影公司發行的商業影片縮小外,也有許多教育、紀錄與新聞影片,像是「櫻影畫」在1928年出版的目錄裡,便有一部被歸類在「旅遊、運動、風景、民俗」的《陸地的人魚 紅頭嶼》(陸の人魚 紅頭嶼),介紹台灣蘭嶼達悟族的民俗,它同時也被縮成9.5毫米版本,並更名為《台灣風俗》於伴野商店影片目錄裡編號G80。到了1936年,在「櫻影畫」的目錄裡出現了一部《日月潭》,它和前部片一樣皆屬「實寫影片」(紀錄片)。此外,1932年在阿里山拍攝,由安藤太郎及千葉泰樹執導的電影《義人吳鳳》,也於1933年出了9.5毫米版本,在伴野商店影片目錄裡編號S66,作為教育影片販售(註5)。在1930年代小型電影發展的顛峰時期,高達十多家小型電影販售商擁有自己的影片庫(註6)。由此可見,小型電影在日本蓬勃發展,也逐漸確立了在家看電影、拍電影的文化。而雜誌作為溝通與傳播媒介,也讓全日本各地成立的小型電影俱樂部、同好會發展出跨區、跨域的交流。

從世界到台灣

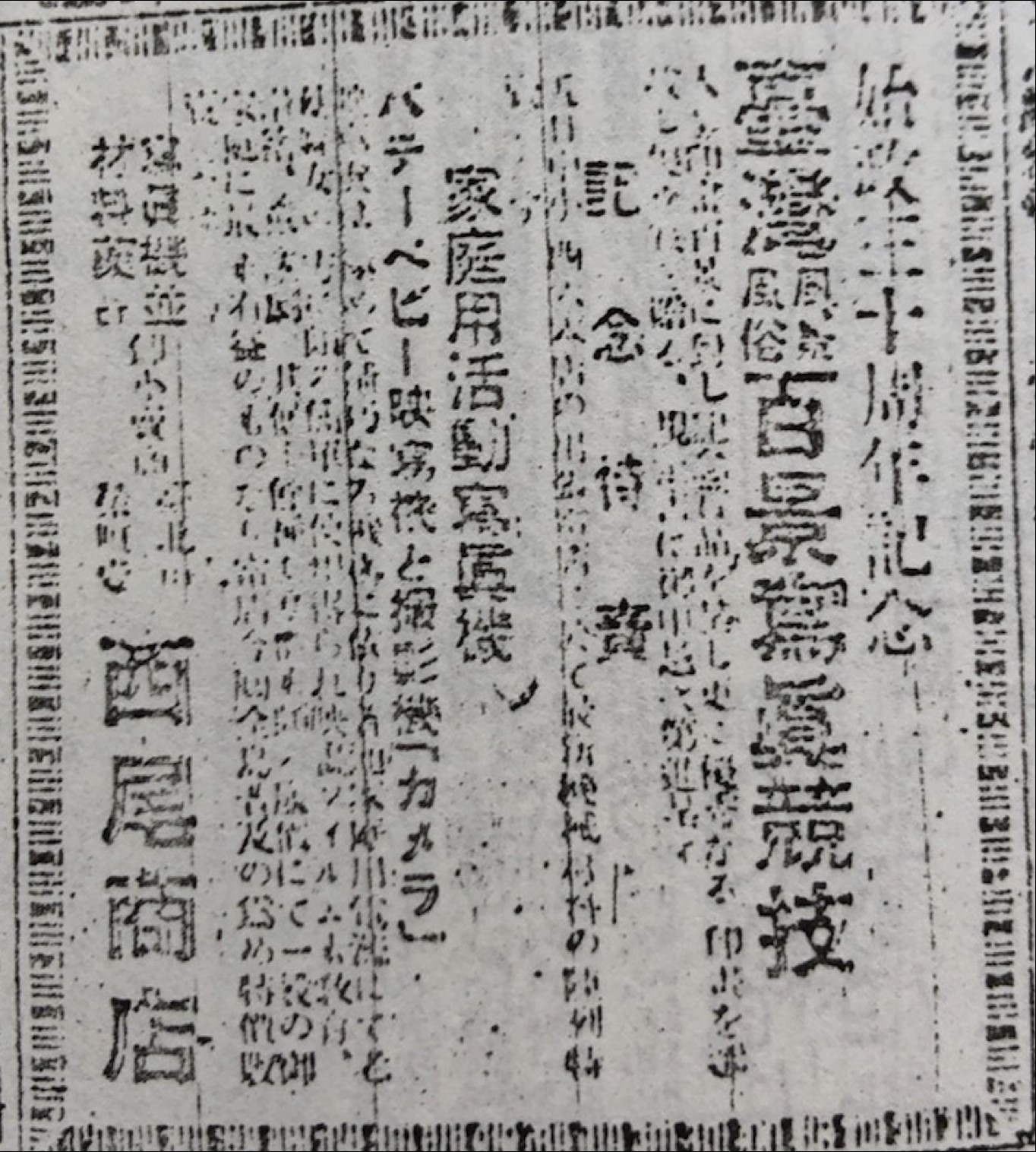

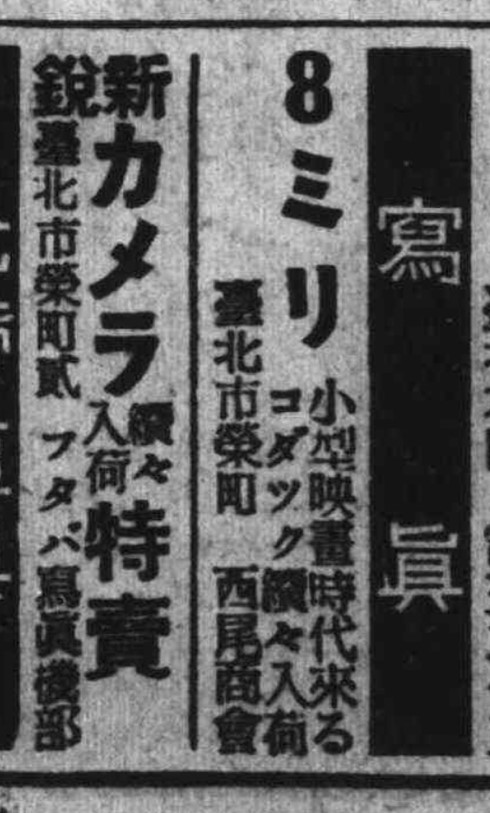

作為日本殖民地的台灣,一如其他領域的現代性觀念都帶著「時差」由殖民者帶到台灣,形成一種李道明所言「遲來的現代性」(註7),小型電影也不例外。相較於日本幾乎零時差,1925年4月才在《台灣日日新報》出現第一則尋找「百代–寶貝」台灣販售商的廣告,5月才交由西尾商店販售。而1932年柯達出的8毫米攝影機「Ciné-Kodak Model 20」,雖然在該年年末便出現在《台灣日日新報》的廣告上,但要等到1935年6月才同樣由西尾商店首先販賣柯達8毫米攝影機,並宣稱小型電影時代的來臨。直至1937年,西尾商店和雙葉寫真器部的8毫米器材廣告非常規律、頻繁地出現在《台灣日日新報》的廣告欄上。因此,我們可以將台灣日治時期小型電影的發展分為兩個時期,第一個時期是小型電影的引介期,主要介於1925至1928年間。此時只有零星的小型電影消息,與如吉光片羽般出現教讀者如何在家安排放映會的報導。我們也可以把這段時期視為家用電影文化的醞釀期。

第二個時期自1928年至1930年間,小型電影進入了蓬勃發展期。1930年代除了全台(台北、台中、台南、花蓮)皆設有「百代–寶貝」器材販售行外,有些販售商也提供沖洗9.5毫米反轉片的服務。而像是台北的西尾商店與雙葉寫真器部更會舉辦映演會,甚至贊助「台北寶貝—電影俱樂部」(台北べビーシネマクラブ),舉辦外拍活動。此時台灣島上也成立了數個小型電影俱樂部(註8),加入俱樂部的參與者,不再只是拍拍生活日常,而是將電影作為「認真的休閒」,他們彼此切磋技術、舉辦影片賞析外,更像電影《間諜之妻》裡,高橋一生與蒼井優所飾演的角色一樣,會在閒暇時自編自導自演劇情影片。在《台灣日日新報》1928年10月7日〈素人的電影攝影熱〉(素人の映畫撮影熱)這篇報導裡,作者也指出台灣的環境適合拍攝「現代劇」與「支那劇」(中國劇)。不過,很可惜目前我們尚未發現由素人在台灣自拍的小規格劇情片。加入全關西百代聯盟的台灣9.5毫米電影俱樂部「光榕會」曾在1932年10月26日於第四回秋季公演會時,播放會員共同製作的《青春如荊棘》(青春棘は深し)預告片。本片不只找了TOMOE咖啡(トモエ)拍室內景,還至新店溪拍攝外景。(註9)

儘管相較於專業器材,小型電影的價格已大幅降低,但對於二〇年代八成人口的薪資在40至150圓之間,一台當時要價170圓左右的「百代–寶貝」攝影機,對大部分民眾仍是奢侈品。因此,在台灣真的能將小型電影視為休閒娛樂的主要還是日本官僚及台灣士紳階級。但也因為如此,我們仍能從小型電影的發展軌跡中,尋索台人身影及其鏡頭下的視界。

台人眼中的「大」日常

日治時期最知名的小型電影,莫過於鄧南光的8毫米家庭電影,與劉吶鷗以「百代–寶貝」拍攝的《持攝影機的男人》。過往,台灣學界針對電影規格、小規格電影研究稀缺,加上鄧南光與劉吶鷗各自在攝影與文學領域有著傑出成就,因此這兩組小規格影片常被作者論獨霸一方的理論視角,輔以風格解析論之。然綜觀前述所言,標準規格與小規格電影是平行發展的兩條線,儘管偶有交織,但小規格電影的研究更重技術規格發展、其所帶動之文化現象、及參與方式所彰顯的「姿態性」(gestualité)。我們已從林君昵與黃邦銓對鄧南光家庭影片的研究(註10)得知,鄧南光積極參與日本攝影同好會,並常常同時攜帶照相機與攝影機在外拍時並用,展現攝影愛好者對不同器材特性的嘗試,也從影片裡快門變化到Kodachrome彩色膠卷的運用,看到使用者在不同攝製情境下採取的技術策略。

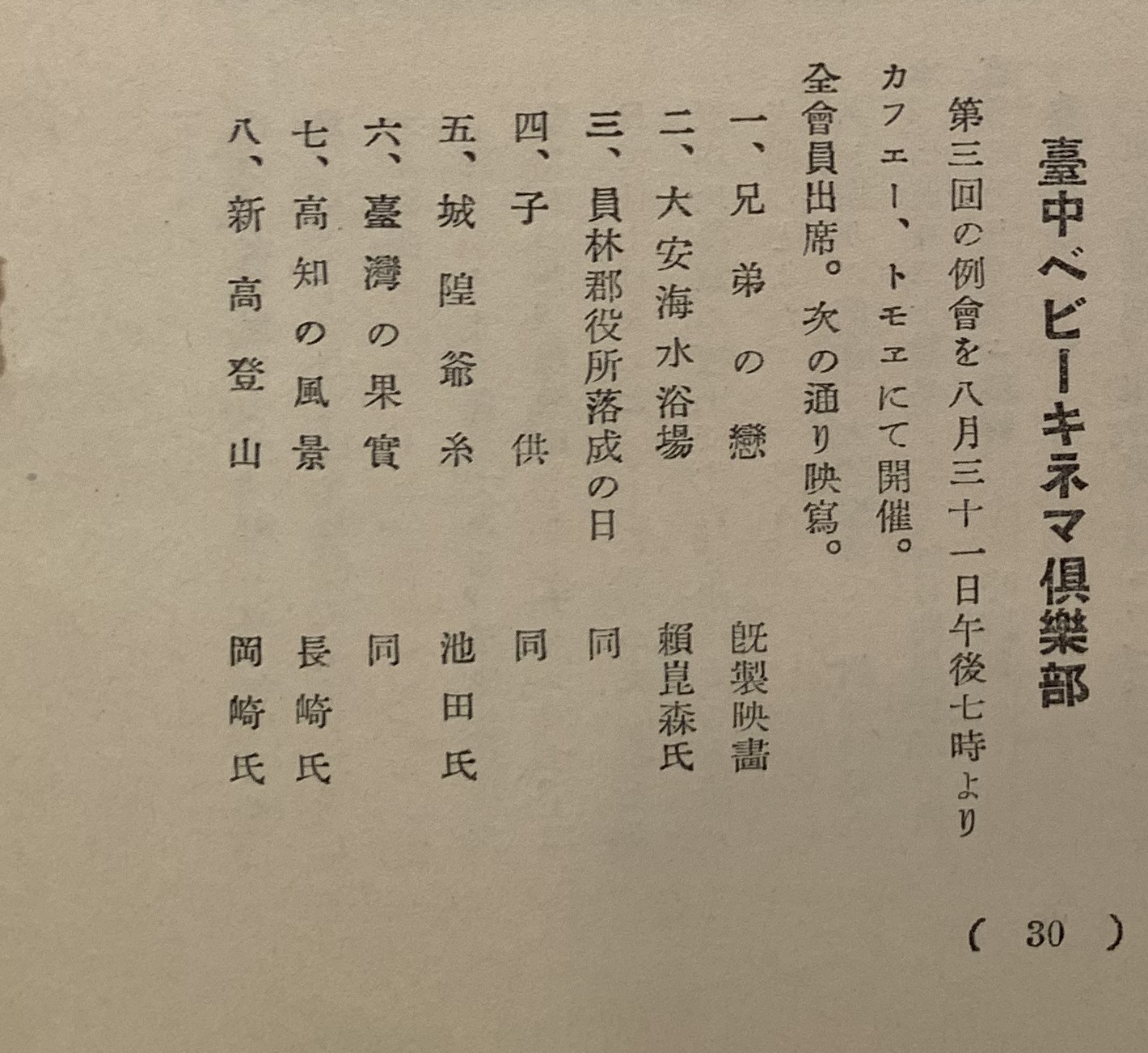

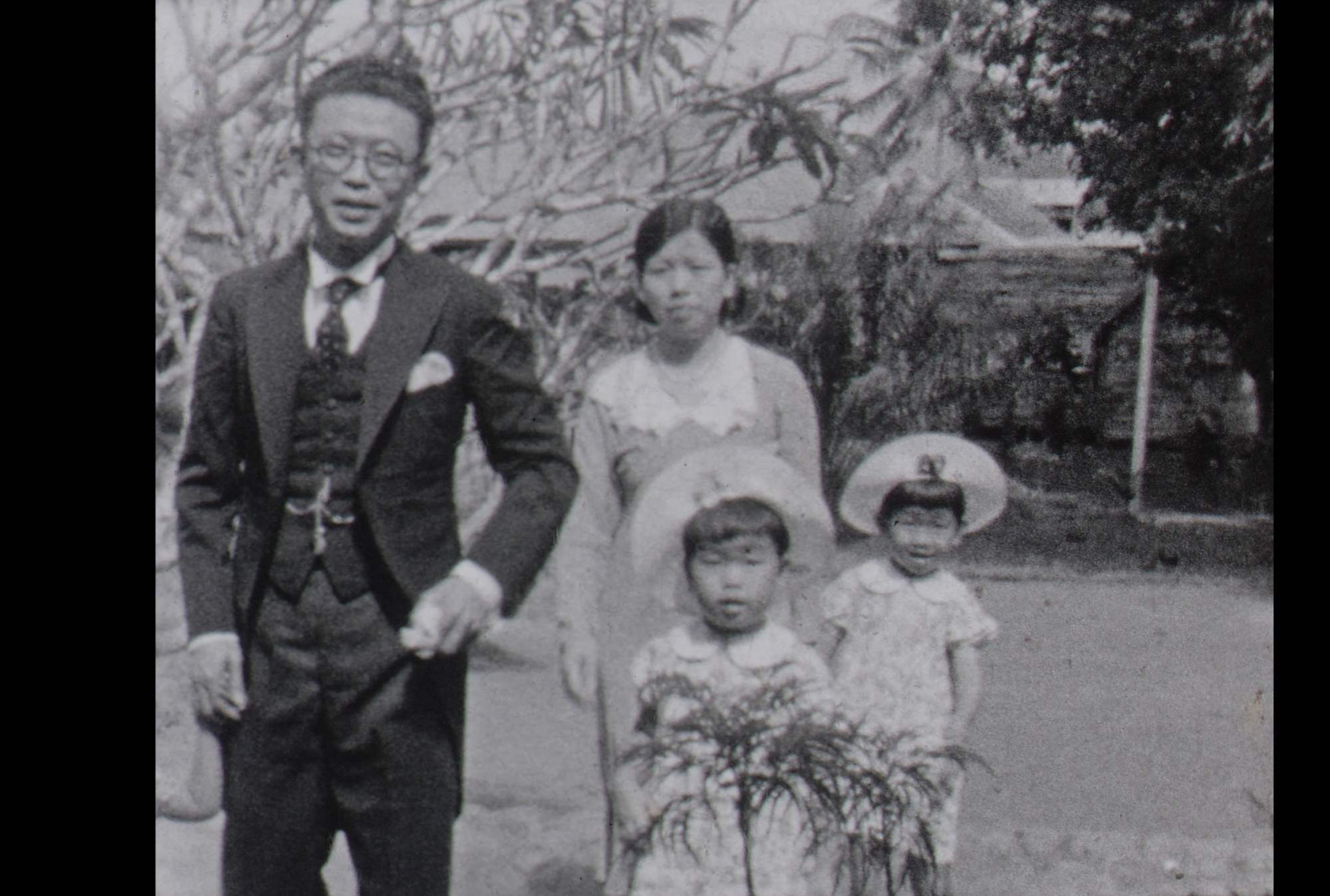

而日治時期另一位同屬將小型電影視為「認真休閒」的賴坤森,也在其拍攝的《張家訪問之一日》影片裡隱含技術密碼。這部為攝製於1930年的影片,是目前公開的日治時期小規格影片中最早的一部。影片在片頭字卡處留下「賴研究室」字樣,指陳賴崑森拍攝並沖洗影片。(註11)我們更在同年由全關西寶貝映畫聯盟(1932年改名為全關西百代映畫聯盟)發行的《寶貝—映畫》(べビーキネマ)雜誌裡,發現台中的「寶貝—映畫俱樂部」(台中ベビーキネマ俱樂部)在8月31日舉辦的第三回例會裡,賴崑森也發表了三部影片:《大安海水浴場》、《員林郡役所落成之日》、《子供》。這幾乎可以確定賴崑森同為台中「百代–寶貝」俱樂部會員,積極地參與拍攝、映演會活動。

於是,相較於鄧南光、賴崑森兩位「認真休閒」的業餘者,劉吶鷗的影片更趨隨手記錄日常。攝影機跟隨他的腳步回到台南老家、遊歷廣東、東京、奉天(今中國瀋陽),信手記錄身邊景緻、親友。當王茵茵已經識別出《廣東卷》裡的人物是劉吶鷗於1933年前往廣東籌拍《民族兒女》的團隊,並透過「百代–寶貝」記下這段旅程的片刻(註12),那麼我們更可以確認《廣東卷》更強調了電影產業外的隨機性與業餘性。儘管劉吶鷗作為最早譯介並書寫電影理論的思想家,我們實難直接將電影理論觀點套用在家庭影片的攝製脈絡中。持攝影機的男人身分乃使用者更甚導演;影片作為日後重溫回憶更甚前衛風格演繹。縱使專業與業餘相對,但絕非價值高低的判準,電影研究並非只有在作者論或風格論述的框架下,才能彰顯影片內容的價值。鄧南光與劉吶鷗的家庭影像無論在技術或文化層面,都讓我們看到台人棲身於小型電影歷經了影像現代性的「私有化」革命。或看或拍,都是在私領域之中,在由電影軟、硬體交織的視聽部署裡,以業餘者身分自由表達影像之於社會情境所能生產的不同時態、文意與意符。

和劉吶鷗一樣,丁瑞魚(註13)透過自己拍攝的家庭影像,讓我們見證台人在日治時期的跨國軌跡,與時局震盪下大歷史糾纏個人命運的必然。與家人、朋友、同事相處的喜悅無虞是丁瑞魚家庭影像的主調。儘管偶然記下英屬馬來亞石原礦場發生的華工罷工事件、將兒子從英屬馬來亞送回台灣的別離、或回台後於鹿港住所拍下歡慶德、義、日三國聯盟的遊行,這些影像一方面仍循著家用攝影器材所預設先驗回憶之時間屬性,以及拍攝者同為事件參與者暨觀看者三重身分,讓家庭影像蘊含未來時態的回望。另一方面,大歷史僅在日常景深處若隱若現,拍攝者仍充滿餘裕、輕盈自在地共享眼下時光。然而,當二戰爆發,丁瑞魚得知自己將被徵調至新幾內亞擔任軍醫後,刻意在鏡頭前留下的身影徹底抹除了使用者自身觀看的未來性時間,並讓亡佚成為他人觀看記憶的主調。

結語

今日回望一九三〇年代的台灣小型電影,不僅是為了鄉愁式地重見影片內的社會樣貌,也是為了重建電影業餘文化與小規格電影所拓鑿出仍待探勘的多重領域。更重要的,也希冀能在電影研究中,以電影考古學之眼對抗由「新」制「舊」、以作者風格凌駕產業發展的霸權觀點。如此,才能在一次又一次的歷史回顧中,以複/覆寫歷史瓦解單一大寫歷史的神話,也才不會在讓台人被邊緣的日治時期電影產業裡,只能重複輸出殖民體制「等同」政宣電影,或殖民體制代表台人無法拍電影的論調。畢竟,銀幕前方還有許多潛藏在言說、行動、媒材之中與之間的小歷史。湯瑪士.艾爾沙索爾(Thomas Elsaesser)曾提醒,有時電影研究不看影片還來得較好,因為「電影有許多歷史,但不是所有歷史都與影片相關。」(註14)

備註

- Turquety Benoît, “Comprendre le cinéma (amateur): épistémologie et technologie,” Vignaux, Valérie and Turquety Benoît (sous la direction de).) in L’amateur en cinéma – un autre paradigme: histoire, esthétique, marges et institutions (Paris: AFRHC), p25.

- Valérie Vignaux, “Les animateurs français et le Pathé-Baby ou des usages privés des images cinématographiques dans la France de l’entre-deux-guerres”, 1895. Mlle huit cent quatre-vingt-quinze, N°59 (2009): 84,https://journals.openedition.org/1895/3919,2024/06/02檢索。

- 史惟筑,〈一百年前開創家用影視娛樂工業的耶誕獻禮——「百代–寶貝」放映機〉,https://arthistorystrolls.com/2023/02/24,2024/06/02檢索。

- 映画保存協会小型映画部,《戦前小型映画資料集:1910年代 ~ 1940年代の小型映画の調查研究のための基本資料》,デザインエッグ(2009-2010)。

- 在《日本パテーシネ》雜誌第6卷7月及11月號裡,分別出現了《義人吳鳳》的影片廣告與介紹。

- Noriko Morisue, Filming the Everyday : History, Theory, and Aesthetics of Amateur Cinema in Interwar and Wartime Japan, These of the Yale University, 2020, p. 130.

- 李道明於2024年5月18日台灣國際紀錄片影展「台灣切片|無題之卷-小規格業餘電影,還有其他」的節目單元「日治時期小規格電影研究會」中,提出台灣小規格電影的發展具有「遲來的現代性」。

- 關於「百代–寶貝」在台灣的發展,請參見拙作:〈台灣(小)歷史——從「百代–寶貝」勾勒站前業餘者電影初期發展〉,《藝術學研究》,第32期6月,2023,頁1-64。

- 《バテーキネマ》第3年,12月號,頁. 26-27; 11月號,頁 28,「全關西百代—映畫聯盟」(全関西バテーキネマ聯盟發行),1932.

- 林君昵、黃邦銓,〈小規格的光影之路〉專題,《電影欣賞》 193 期,2022年12月,頁 7-71。

- 更多關於賴崑森與《張家訪問之一日》的資料,請參閱拙作,同註7。

- Donna Ong, “Liu Na'ou and the 1930s Chinese Soft Film: Modernism, Film Art and Politics in Republican Era Shanghai,” Thesis for the degree of Doctor of Philosophy at The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong),2015。

- 關於丁瑞魚的介紹,請見本期李昭容,〈《丁瑞魚家庭電影》—鏡頭下的移動、離散與回歸(1935-1943)〉,頁56-67。

- Thomas Elsaesser, Film History as Media Archaeology: Tracking Digital Cinema (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016), p. 358.